Dante in dürftiger Zeit: ‚Pfingstwunder‘ von Sibylle Lewitscharoff

Vorabdruck der Rezension von Franziska Meier, die erscheinen wird in Romanische Studien 5 (Oktober 2016).

Dante in dürftiger Zeit

Eine Rezension des neuen Romans Pfingstwunder von Sibylle Lewitscharoff

Franziska Meier (Göttingen)

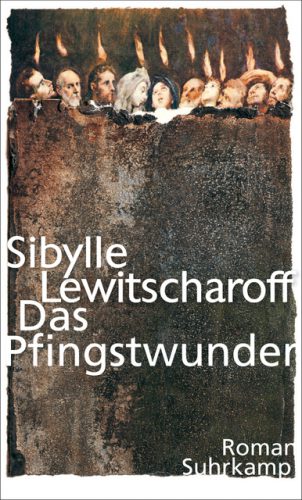

Sibylle Lewitscharoff, Das Pfingstwunder: Roman (Berlin: Suhrkamp, 2016)

Ja, der Roman läßt tief blicken … in die geschädigte, wenn nicht verkrüppelte Psyche und Denkweise eines deutschen Hochschullehrers der Romanistik, der mit zweiundsechzig Jahren an seiner wissenschaftlichen Forschung und Lehre erlahmt, wenn nicht irregeworden ist. Das ist heutzutage sicherlich nichts Ungewöhnliches. Allein die déformation professionelle ist in seinem Fall erstaunlich weit gediehen.

Ja, der Roman läßt tief blicken … in die geschädigte, wenn nicht verkrüppelte Psyche und Denkweise eines deutschen Hochschullehrers der Romanistik, der mit zweiundsechzig Jahren an seiner wissenschaftlichen Forschung und Lehre erlahmt, wenn nicht irregeworden ist. Das ist heutzutage sicherlich nichts Ungewöhnliches. Allein die déformation professionelle ist in seinem Fall erstaunlich weit gediehen.

Der Leser lernt ihn auf der ersten Seite des Romans als Gottlieb Elsheimer kennen, der im Sommer 2013 in seiner Wohnung ein Notizbuch samt Stift packt und letzteren dann drei Tage lang, oft bis in die Nacht hinein, nicht mehr aus der Hand legt. 345 Druckseiten füllen sich auf diese Weise. Was der Protagonist oder besser: Ich-Erzähler da zu Papier bringt, ist all das, was ihm wenige Wochen nach einem außergewöhnlichen Erlebnis in Rom, mit dem er innerlich nicht fertig wird, durch den Kopf geht. Genauer, es handelt sich um eine Nachschrift dessen, was sich an Pfingsten 2013 auf dem Aventin während einer Tagung über Dantes Divina Commedia zugetragen hat. Diese ist zugleich gespickt mit Erinnerungen an Elsheimers Kindheit, seine revolutionär bewegte Studentenzeit, seine akademische Laufbahn und an die wenigen Begegnungen mit Freunden. Sie ist zudem unterbrochen von mehr oder minder abwegigen Überlegungen, wie sie einem psychisch angeschlagenen Vielleser den lieben langen Tag so kommen mögen. All das hat den Charakter eines inneren Monologs, eines unaufhörlichen Brabbelns, in dem die stilistische Kunst von Sibylle Lewitscharoff voll zum Zuge kommt. Von seinem Schreiben erwartet sich ihr Protagonist Elsheimer aber keine therapeutische Wirkung.

Warum er das Ganze schreibt, warum er gelegentlich über die Wahl seiner Worte nachdenkt und warum ihm immer wieder ein Leser vor Augen steht, das bleibt schleierhaft. Elsheimer selbst stellt sich die Frage, gleich auf Seite 10:

Zu wem um Gottes willen spreche ich hier? Zu einem Leser? Lächerlich! Warum sollte ich irgend jemanden in diese Geschichte einweihen? Wozu sollte ich ihn ohne Vorbereitung, die ihn darauf einstimmen könnte, was geschehen und wie es geschah, mit dem einzig passenden Begriff Wunder konfrontieren und ihn damit lesend über die Kante schubsen oder vielmehr vor die Alternative stellen, das Buch entweder sofort zuzuschlagen oder meinen Aufzeichnungen mit allzu treuen Hundeaugen Satz für Satz zu folgen?

Elsheimer hat, anders als seine Schöpferin, tatsächlich immerhin soviel gesunden Menschenverstand, daß er seine Aufzeichnungen nicht zu publizieren gedenkt. Jedenfalls ist davon nirgends die Rede. Und doch sind die Aufzeichnungen alles andere als ein Selbstgespräch oder ein Tagebuch, vielmehr schwingt in den Notizen des Dozenten unaufhörlich die Vorstellung eines Hörers oder Lesers mit, den es zu belehren, zu informieren und schließlich sogar auf die eigene Pfingstreise mitzunehmen gilt. Heraus kommt die Karikatur eines Hochschullehrers, der noch in einer ganz persönlichen Krise nicht anders kann, als sich an Studenten zu wenden, denen er im 21. Jahrhundert natürlich mit viel Zusatzinformationen beistehen muß.

Man hat der Autorin bei ihrem Roman Blumenberg einmal vorgeworfen, er sei zu voraussetzungsreich geschrieben. In dem neuen Roman will sie das besser machen. Sie selbst bekannte in einem Gespräch mit Kai Nonnenmacher in den Romanischen Studien, sie hoffe, „daß man den neuen Roman einfach auch so wird lesen können, ohne sich umständlich darauf vorzubereiten. […] Ausschließlich für ein wissendes Publikum zu schreiben, ist eine eher öde Angelegenheit.“1 Aus der Bredouille half ihr da offenbar die Idee eines Dozenten, dem das Unterrichten so ins Blut übergegangen ist, daß er selbst in großer nervlicher Anspannung nicht müde wird, seine aufgeregten Erinnerungen an die Dante-Tagung in Rom mit Einlassungen im Wikipedia-Stil zu durchsetzen. Warum sonst sollte man in den persönlichen Kritzeleien immer wieder auf Einfügungen stoßen, wie daß „die Commedia […] dieses ungeheure Buch so etwas wie das Gründungsdokument der italienischen Sprache als verschrifteter Hochsprache überhaupt darstellt“ (13), daß Giotto der erste war, der in der Kunstgeschichte den Himmel blau gemalt hat (181), oder daß „Cavalcanti […] ein berühmter Dichter der Zeit, für den jüngeren Dante eine bedeutende Figur“ war und sich „zwischen dem aufstrebenden und dem längst gekannten Dichter […] 1283 eine Freundschaft“ entspann (121).

Der Habitus treibt bei Lewitscharoffs Protagonisten noch eigenartigere Blüten. Elsheimers ‚Nachvollziehen‘ der Dante-Tagung, auf der die Referate jeweils einen Canto abhandeln, gerät zu einem unaufhörlichen sich begeisternden Nacherzählen von Szenarien, Figuren und Geschehnissen aus der Jenseitsreise. Ist das die déformation professionelle eines derzeitigen Hochschullehrers, der die großen Lektürelücken heutiger Studierender durch ständige Inhaltsangaben auffüllen muß? Jedenfalls bekommt der Leser nach und nach fast alle Canti des Inferno und ein paar ausgewählte aus dem Purgatorium en détail resümiert. Und dieser Hang zum Nachbeten ist auch den anderen, aus aller Welt angereisten Dante-Experten auf der Tagung anzumerken. Ihre Referate sind weitgehend Nacherzählungen der jeweiligen Gesänge, die von gelegentlichen Glossen allgemeiner und besonderer Art unterbrochen sind. Den frustrierten Professor Elsheimer macht all das über alle Maßen glücklich. Nie habe er eine lebendigere Tagung zu Dantes Hauptwerk erlebt. Die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen erreichen dann den Grad höchster Vervollkommnung, wenn die Jenseitsreise nachgefühlt, nacherlebt und obendrein in Gestik und Mimik dramatisiert wird. Am Ende haben sich die Tagungsgäste – darunter sogar der Italianist Manfred Hardt, der 2001 bei einem Autounfall ums Leben kam, – in ihre Materie: die Commedia derart hineinversetzt, daß sie anstelle Dantes den Aufstieg ins Paradies – ausgenommen Gottlieb Elsheimer – wagen. Die Tagung wird zu einer Lektion darin, was Empathie in Lesern bewirken kann, oder wie es in dem Roman einmal heißt: über das „Wirkwesen der wahren Poesie“ (44–5).

An den drei Tagen bemächtigt sich dies ‚Wirkwesen‘ immer wieder der in Rom versammelten Referenten, allen voran eines höchst sensiblen Hundes – all das wird Elsheimer freilich erst in der Rückschau klar. Der Kollege Wirsing stürzt aus der kritischen Distanz auf einmal in ein kindliches Lesen, so daß er darüber alle moderne Skepsis ablegt (150); zuletzt bittet er inständig, daß Dantes heidnischer Begleiter Vergil der göttlichen Gnade doch teilhaftig werde. Die Kollegin „unsere Angelika“ wiederum verliert beim Vortragen ihre übliche Zurückhaltung und berichtet „aufgekratzt“ und „voller Mitgefühl vom kriegsmatten Dante“, der in dem Gesang der Schismatiker eine lange Reihe von Verletzungen und Kriegsgreuel Revue passieren lasse (217–8):

Mit dem Köpfen und Abstechen fackelte man nicht lange, auch nicht bei Kriegsgefangenen. Wahrscheinlich fühlten sich alle im Raum an die sogenannten IS-Kämpfer erinnert, die, wie soeben in Syrien geschehen, ihren Gefangenen den Kopf abschlagen. Nur gab es damals keine Filmaufnahmen. Aber viele Schaulustige dürften direkte Augenzeugen der damaligen Greuel gewesen sein. (218)

Augenscheinlich bringt das Nachleben der Divina Comedia hier die Tagungsgäste 2013 auch noch dazu, ihrer Zeit vorauszusein. Während Dante die Prophezeiungen, die zur Zeit der Niederschrift der Commedia schon eingetreten waren, einigen toten Seelen in den Mund legt, sind die Tagungsgäste 2013 in Lewitscharoffs Roman selbst dazu in der Lage, die Enthauptungen des darauffolgenden Jahres zu ahnen.

Über einem solchen Nachleben von Dantes Werk verlieren Elsheimer und seine Kollegen nicht aus dem Auge, daß dieser Bericht über das Jenseits im fernen Mittelalter entstand. Die kleine internationale Gemeinde von Dantisti nimmt sich unterschiedlich stark die Vorgaben der political correctness zu Herzen. Großes Verständnis zeigen die Veranstalter denn auch dafür, daß der türkische Kollege aus Glaubensgründen nicht den ihm merkwürdigerweise angetragenen Gesang der Schismatiker, unter denen sich Mohammed und Ali befinden, übernehmen möchte (142). Selbst „unsere Angelika“, die für ihn einspringt, unterläßt es aus Mitgefühl, sich mit der Behandlung des Islams bei Dante abzugeben. Das allfällige Referat zum Einfluß von Mohammeds Himmelfahrt auf die Divina Commedia findet aufgrund der Ereignisse nicht statt. Glücklicherweise kann Elsheimer Wesentliches aus eigenen Lektüren im Nachgang beisteuern. Naturgemäß fehlt auch nicht der Hinweis darauf, daß ein islamischer Gelehrter wie Abu l-’Ala al-Ma’arri im frühen 11. Jahrhundert sehr viel großzügiger als Dante verfuhr: in seinem Paradies kann man auch Christen antreffen, während man bei Dante Anfang des 14. Jahrhunderts auf Muslime allenfalls im Limbus oder tiefer in der Hölle stößt (144). Es wundert zudem nicht, daß sich die Dante-Spezialisten vom üblen Ende, das Homosexuelle (167ff.) nach ihrem Tod bei Dante nehmen, schaudernd abwenden – Elsheimer betrauert noch immer das frühe Ableben eines befreundeten Homosexuellen, den er keinesfalls in die Hölle verbannt wissen möchte. Fremd ist heute schließlich das bittere Schicksal der Selbstmörder in der Commedia. Elsheimer entsetzt schon der Gedanke, ein verfolgter Jude, der sich unter der nazistischen Gewaltherrschaft das Leben nahm, hätte sich damit in die Hölle katapultiert.

Aufgeklärt wie wir heute sind und allen früheren Zeiten überlegen geworden durch die schlimmen Erfahrungen des Dritten Reichs, können wir natürlich auch in Sachen Verrat nicht mehr mit Dante d’accord gehen. Der Verrat rangiert heute nicht mehr unter den übelsten Sünden:

Den einsamen Attentäter Georg Elser und die Verräter um den Grafen Stauffenberg wird man weder der Heimtücke noch der Gier bezichtigen können. Sie handelten ehrenhaft, wenn auch mancher von ihnen reichlich spät. […] Seit Jahrzehnten sind die einstigen Verräter jedoch glanzvoll rehabilitiert. Der Verrat kann ein Laster sein, aber man kennt ihn auch als ehrenhafte Nothandlung gegen einen blutrünstigen Tyrannen. (244)

Und da drängt sich dem Hochschullehrer natürlich auch gleich ein Aperçu zu Edward Snowden auf, von dem er sagt, er sehe „wie ein liebes, harmloses Kind […] aus, nicht wie ein böser Mensch“ (244). Also auch ihn – dem Himmel sei’s gedankt – erwartet kein Plätzchen in der Hölle.

Allein Dante hat eben auch heute noch seine unerhört aktuellen Seiten. Das beweist sich Elsheimer vor allem angesichts der Flüchtlingskrise. Im Fernsehen sieht er im Sommer 2013 eine Dokumentation über Lampedusa und die Flüchtlinge, „die von den Italienern aus dem Meer gefischt werden“, falls sie nicht vorher ertrinken (220). Er bewundert das Engagement der vielen Anwohner. Ihm selbst kommt gleich zweimal im Sommer 2013 der Gedanke, in seine 5-Zimmer-Wohnung in Frankfurt einen Flüchtling, womöglich aus Syrien, aufzunehmen. Des längeren malt er sich aus, wie diese Anwandlung eines Gutmenschen wohl konkret aussähe und mehr noch ausginge. Wenig später schreibt er: „Erinnert sei aber daran, daß Dante auch ein Flüchtling gewesen ist, auf das Wohlwollen von Gönnern angewiesen, die ihm Unterschlupf boten“ (224). Trotz aller Unterschiede, die Elsheimer nicht kleinredet, scheint Dante uns nicht zuletzt als moralischer Leuchtturm dienen zu können.

Da sich die Tagung im Roman an Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes und der Feuerzungen, abspielt, darf es nicht beim Nachleben der österlichen Jenseitsreise Dantes bleiben. Auch hier wußte sich die Autorin Lewitscharoff Rat. Sie verhilft ihrem Protagonisten zu dem Forschungsschwerpunkt „Dante-Übersetzungen“: „Mein großes Dantebuch, das die bisherigen deutschen Übersetzungen der Commedia durchkämmt und dabei ihre hundert Gesänge Revue passieren läßt, ist zu lang, das sehe ich jetzt. Damals war ich natürlich mächtig stolz darauf ein Buch von achthundertneunundsiebzig Seiten auf die Fachwelt loszulassen“ (23). Die späte Selbsterkenntnis ist wie in anderen Fällen seines Monologs nicht der erste Schritt zur Besserung. Elsheimers Aufzeichnungen stehen ganz im Bann der vielen Versuche, Dante ins Deutsche zu übertragen. Immer wieder wird da aus den Übersetzungen von Stefan George und Rudolf Borchardt, weniger Hartmut Köhler, von Philaletes, Hermann Gmelin, Karl Vossler und Georg van Poppel, der es Elsheimer am meisten angetan zu haben scheint, zitiert. Und nirgends wird Elsheimer müde, die Übersetzungen in ihrem stilistischen Gestus zu bewerten. Es versteht sich von selbst, daß ein deutscher Romanist ein paar kritische Bemerkungen zu den Deutschtümelnden unter den Dante-Freunden einflicht, die im Fahrwasser des Nationalsozialismus soweit gegangen seien, den Dichter für „eine durch und durch deutsche Natur, die lediglich aus Versehen in Florenz zur Welt kam“, zu halten (262). Allerdings ist Lewitscharoffs Hochschullehrer selbst von Nationalstereotypen nicht gefeit, wenn er dem Italiener Dante Klarheit nachsagt, die der „Innerlichkeit des dunklen Gehäuses“ (215) entgegengesetzt sei, wie sie Nordeuropäern – wenigstens früher – eigen war.

Besonders kurios fällt die Begeisterung für Übersetzungen aus, als der Protagonist Elsheimer in der ersten Nacht zu tief ins Weinglas guckt. Er hat längst bemerkt, daß sich ihm in Folge des Pfingstwunders sämtliche Übersetzungen und obendrein das italienische Original so eingeprägt haben, daß er „sogar beim Verzehr einer Pizza die Zitate nebenher in mein Notizbuch kritzeln kann, ohne nachzuschlagen“ (94). Und natürlich übermannt ihn, nachdem er sich darüber gebührend verwundert hat, sogleich die Unruhe, man könne ihm nicht glauben. „Man will eine Probe? Hier ist sie“ (95) – und es folgen drei Terzinen aus der Feder Borchardts, der, wie der Leser belehrt wird, „nicht so einfach, sich den zu merken“, ist. Und daran wiederum schließt sich ein weiterer Beweis an, immerhin zwei der drei Terzinen kann Elsheimer im Original auswendig. Vom Weingenuß in der Pizzeria erregt, läßt er sich dann noch zu der sarkastisch gemeinten Bemerkung verleiten: „Mein Gedächtnis ist nicht alzheimerisiert, es ist durch und durch dantefiziert“ (94).

Neben den Übersetzungen schwelgt Elsheimer außerdem in der umfangreichen Dante-Rezeption. Ihn beschäftigt die alte Frage nach den Schatten und ihrer Leib- oder Schattenleibhaftigkeit. Weitschweifig redet er von Samuel Becketts Vorliebe für den trägen Belacqua, die er teilt. Goethes Lob der Ugolino-Episode wird nicht verschwiegen und so fort. Durch Abwesenheit glänzt allein Jorge Luis Borges, obwohl eben diese Ugolino-Episode Elsheimer dazu Anlaß genug geboten hätte. Da die Kollegin Eva das Referat über die Illustrationen der Commedia aufgrund der Pfingstvorkommnisse nicht mehr halten kann, läßt es sich ihr früherer Freund Elsheimer nicht nehmen, an ihrer statt Illustratoren seit dem Trecento aufzuzählen – mit kurzen Bewertungen – und dann noch seine eigene Vorliebe für Balthus zu gestehen (260ff.). Das tat er wohl schon seines Namens Elsheimer wegen, der ihm, dem gebürtigen Schwaben, offenkundig nicht nur zu einer Professur in Frankfurt, sondern auch zur Liebe zur Malerei verhalf.

Dante-Rezeption und die danteanische Mimikry auf der Tagung gipfeln in dem letzten gehaltenen Referat des Kollegen Luigi, der zu dem „finsteren Thema“ des Zusammenhangs „zwischen der Commedia und den nationalsozialistischen Konzentrationslagern“ spricht (326). Da kehrt vorrübergehend in die schon erregte, ganz auf Läuterung ausgerichtete Schar seiner Zuhörer auf einmal Stille ein. Anstelle der Diskussion „ertönten die ersten Freudenrufe“. Der darauffolgende „kleine Byung-Chul“ bringt noch wenige Sätze ordentlich heraus, in denen er ankündigt, „über das Aufflammen des Heiligen Geist im Paradiso sprechen zu wollen“ (326), doch stimmt auch er sogleich in den allgemeinen Jubel ein. Er hat Anteil an dem Wunder, das die Tagungsteilnehmer erst in allen Sprachen der Welt sprechen und anschließend in den Himmel ab- oder besser auffliegen läßt.

Der Anspruch der Autorin Lewitscharoff ist hochgesteckt. Sie versucht sich nicht am Übersetzen des italienischen Werkes, nicht an einer poetischen Antwort, sondern an einer Art empathischem Nachleben, mit dem sie die jahrhundertelange Rezeption Dantes offenbar zu übertrumpfen hofft. Selbst dessen Zahlenspiele haben es ihr angetan. Wie das Inferno aus 34 Gesängen besteht, hat ihr Roman 34 Kapitel, von denen die ersten beiden eine ähnlich vorbereitende Funktion erfüllen wie bei Dante. Überdies inspiriert sie die übliche Aufgliederung der 34 Gesänge in 1 + 33 dazu, am Ende der Dante-Tagung 33 Gäste gen Himmel steigen und einen zurück zu lassen. Die drei Tage, in denen Dante durch Hölle und Purgatorium ins Paradies wandert, kehren in den drei Tagen wieder, die die Tagung ebenso wie Elsheimers Niederschrift braucht. Dessen Aufzeichnungen beginnen parallel zu Dantes Pilgerfahrt im Zeichen der Verzweiflung, die ihren Tiefpunkt in einem delirierenden Weinrausch erreicht; sie bewegen sich entlang einiger Stationen in Dantes Jenseits, die Elsheimer wieder zur Selbstkritik anregen, bis sich das Gemüt des Schreibers allmählich aufhellt, je näher der Tagungsverlauf dem Purgatorium kommt. Wie Dante seine Reise mit der Gottesschau im Paradies enden läßt, so brechen die Aufzeichnungen mit der begeisterten Erinnerung an das Pfingstwunder ab: hier dem Anblick der Kollegen, die ihre schönste körperliche Gestalt – auch hier ein Dante-Zitat – annehmen und fortfliegen. Im Nachgang, das heißt: während des Schreibens, wird es augenscheinlich auch Elsheimer vergönnt sein, sich zu reinigen: er vermag die vielen Sprachen, in denen die Tagungsgäste auf einmal zu kommunizieren verstehen, wiederzugeben und den Flug schreibend mitzumachen – und all das natürlich ohne den aufdringlichen spezifisch christlichen Missionsgeist, der das apostolische Pfingstwunder bestimmt.

Nach den Vorlesungen zur Poetik zu urteilen, die 2012 unter dem Titel Vom Guten, Wahren und Schönen erschienen sind, steckt in dem Roman Das Pfingstwunder viel von dem, was sich Sibylle Lewitscharoff heute von Literatur erwartet. Viele ihrer Lieblingsautoren und -maler hat sie ihrem Protagonisten mitgegeben; ihre eigene Sprache, ihren Duktus hat sie ihm eingegeben, mehrfach tauchen ihre Lieblingsworte, darunter „hochmögend“, auf, immer wieder folgen vom Duden als veraltet klassifizierte Worte auf alltagssprachliche Formulierungen oder auch Jargon- und Slangausdrücke. Sie hat mit ihrer Figur das Laster gemein, alles Gelesene bewerten, wenn nicht Noten verteilen zu müssen. Wie sie neigt Elsheimer dazu, in nationalen Stereotypen zu denken. Wie sie läßt auch Elsheimer seine Wut über die Niveaulosigkeit der TV-Serie Tatort am Papier aus.

Darüber hinaus liest sich der Roman wie die Probe aufs Exempel ihrer eigenen Überlegungen zur Literatur. Was sie in ihrer ersten Poetik-Vorlesung zu den Namen sagt, daß „unser im Vagen herumtreibendes Ich, das unablässig in Aufflug- und Unterwindungsgeschäften unterwegs ist“ (7), durch das Rufen des Eigennamens zu sich zurückfinde, löst sie in diesem Roman mit der Namensgebung des Protagonisten ein. Er heißt nicht ohne Grund Gottlieb Elsheimer, seine frühere Geliebte trägt den Namen Eva. Der Protagonist hätte also gar nicht lange in der Commedia nach geheimen Aufschlüssen über sich und sein außerordentliches Erlebnis in Rom suchen müssen. Sein Vorname hätte ihm schon verraten, wie grundlos seine Sorge war, ein Ausgestoßener zu sein. Vielleicht nicht Gott – wer wollte so was im 21. Jahrhundert denken –, aber seiner Schöpferin Lewitscharoff ist dieser Gottlieb Elsheimer ans Herz gewachsen. Ihm überträgt sie die Rolle der Zeugenschaft bei einem Vorkommnis, in dem sich das „hochfliegende Vermögen der Literatur, Realis und Irrealis zwanglos zu mischen und mit diesem Mischverfahren hinter die zubetonierte Wirklichkeit zu kommen und die im geheimen in ihr wirkenden Kräfte zu enthüllen“, aufs eindrücklichste zu beweisen scheint (93). Ihm legt Lewitscharoff in die Wiege, was in ihrem eigenen Namen angelegt sein soll: die Lust am „Levitenlesen“, mindestens ein bißchen von dem „Witsch“ – „ein höchst windiger, unzuverlässiger Geselle“ (30–1) – und natürlich das „flotte Doppel-f zum Schluß, durch das der Name eine Lüpfung erfährt“ (30).

In ihren Vorlesungen hat Lewitscharoff heftig gegen den gegenwärtig in der westlichen Literatur grassierenden Realismus und die „Überbewertung der Zeugenschaft“ gewettert. Ihre Kollegen liebäugelten zu sehr mit dem Vulgären, sie liebten es, im Dreck zu wühlen, im nichtssagenden Präsens zu verharren. Dagegen stellt sie die große Tradition, die sich für sie mit den Dichtern Homer, Dante und Shakespeare verbindet, und ganz konkret: das Gespräch mit den Toten, das sie lesend immer wieder suche.

Im Vergleich zu den eigenwilligen Rezeptionen, die Dante bei Beckett, Borges und auch bei dem so oft im Pfingstwunder herbeizitierten Primo Levi erfährt, fällt Lewitscharoffs empathische Annäherung an Dante bemüht, wenn nicht belanglos aus. So ehrenwert ihre intensive Beschäftigung mit Dante, mit den deutschen Übersetzungen und mit der Rezeption inklusive Dante-Forschung ist, all das bleibt aufgesetzt, ein Arsenal von Winken mit dem Zaunpfahl. Es zeugt von einer Art von Belesenheit oder sogar Gelehrsamkeit, die nicht im Goethe’schen Sinne zur Bildung geworden ist, vielleicht auch in unserer dürftigen Zeit gar nicht mehr werden kann. Wenn der Begriff nicht so abgegriffen wäre, könnte man vielleicht von postmodernen naiven Spielereien mit Weltliteratur sprechen. Mehr als fraglich ist es, ob sich daraus aber jene „messianischen Sprengkapseln“ gewinnen lassen, deren die Literatur so bedürftig sein soll (121). Fragwürdig wird das Spiel schließlich, wenn Lewitscharoff nicht vor der Geschmacklosigkeit zurückschreckt, auf das Referat über die Funktion der Commedia in den Darstellungen der KZ-Welt die Läuterung und das Aufflackern des Heiligen Geistes folgen zu lassen. Ob das en miniature schon jenes „modernen Volkzugepos“, in dem die Verheerungen des zweiten Weltkriegs in den Erdmittelpunkt und dann wieder ans Licht der anderen Hemisphäre gebraucht und geläutert werden sollen, vorwegnehmen soll, das sie sich in ihren Vorlesungen wünschte (104)?

Im Verlagsprospekt zum Roman Das Pfingstwunder wird der Autorin ein Satz aus der Feder Elsheimers zugeschoben: „Vielleicht bin ich aber auch ein Kandidat fürs Purgatorium, sagen wir: untere Abteilung, wo man ziemlich schuften muß, um sein Sündengepäck loszuwerden“ (68). Die Stelle ist der Autorin sicher wichtig gewesen, so wichtig, daß ihr ausgerechnet hier in den ansonsten ziemlich genauen, von Karlheinz Stierle durchgesehenen Inhaltsangaben ein Fehler unterlaufen ist. Denn so wie es hier formuliert ist, müßte es sich um die Läuterung der Hochmütigen handeln, die sich auf der ersten Stufe des Berges unter schweren Steinbrocken vollzieht. Aber das ist offenbar nicht gemeint, denn Elsheimer fügt hinzu, „etwa da, wo die Seelenherde der windelweichen Charaktere auf unbekanntem Weg einhertaumelt und sich vor der aufragenden Felsmasse des Drohberges staut“ (68). Damit sind wir im Antipurgatorium, also dem großen Vorraum, in dem niemand schuften muß, sondern alle auf den Einlaß in den Läuterungsberg warten. Wenn Elsheimer als sein „Grundübel“ die Lauheit nennt, dann wird er – zumindest wenn man Dante folgt – nicht „in die leichteren Abteilungen der Hölle“ eintrudeln. Die Lauheit ist ja gerade das Laster, das nach Dante so nichtswürdig ist, daß weder die Geister der Hölle noch die des Paradieses es bei sich aufnehmen wollen. Die Lauen sind dazu verurteilt, an diesem Nicht-Ort im Jenseits ständig hinter einer Fahne herzulaufen. Und diesen Eindruck gewinnt wohl auch mancher Leser, wenn er über mehr als dreihundert Seiten Lewitscharoffs Protagonisten Elsheimer durch seine Dante-Mimikry gefolgt ist.

- S. „Der Flug der Danteforscher“, Romanische Studien 2 (2015): 325, www.romanischestudien.de/index.php/rst/article/view/29.↩

Ill.: Dante-Statue (Public Domain)