L’Œil de Baudelaire: exposition

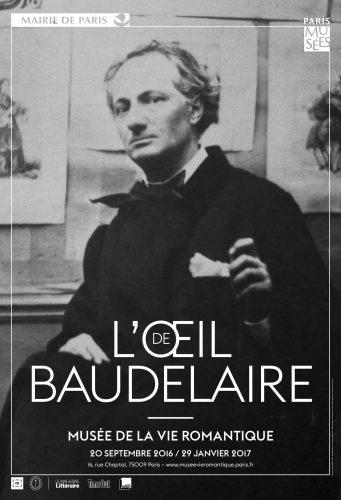

L’Œil de Baudelaire : une exposition au musée de la Vie romantique

Robert Kopp (univ. de Bâle/Paris)

N.B. Ce texte sera publié dans n° 6 (2017) de Romanische Studien.

Commissaires : Jérôme Farigoule, Robert Kopp, Charlotte Manzini.

Catalogue édité par Paris Musées, contributions de Claire Chagniot, Jean Clair, Antoine Compagnon, Sophie Eloy, Jérôme Farigoule, Dominique de Font-Réaulx, Stéphane Guégan, Robert Kopp, Mathilde Labbé, Charlotte Manzini, Louis-Antoine Prat.

http://www.vie-romantique.paris.fr/fr/les-actualites/exposition-loeil-de-baudelaire

Jusqu’au 29 janvier 2017.

La dernière grande exposition Baudelaire a eu lieu du 23 novembre 1968 au 17 mars 1969, au Petit Palais. Elle devait commémorer – avec un certain retard du aux « événements » du mois de mai précédent – le centenaire de la mort du poète. De nombreuses manifestations – colloques, publications, spectacles, émissions de radio et de télévision – furent organisées tout au long de ces deux années. Beaucoup d’entre elles furent – comme il fallait s’y attendre en ce genre de circonstances – d’une affligeante médiocrité. Aussi, le bilan critique de ces « années Baudelaire », dressé par Claude Pichois et le signataire de ces lignes, prit-il la forme d’une pamphlet, dans lequel les auteurs ne privèrent pas d’égratigner quelques réputations à leurs yeux usurpées et de dégonfler quelques baudruches[1]. Le livre fit d’autant plus de bruit qu’il inaugurait une nouvelle collection d’ « Etudes baudelairiennes » qui s’est poursuivie chez le même éditeur pendant une vingtaine d’année, avant d’être relayé, en 1995, par L’Année Baudelaire.

La dernière grande exposition Baudelaire a eu lieu du 23 novembre 1968 au 17 mars 1969, au Petit Palais. Elle devait commémorer – avec un certain retard du aux « événements » du mois de mai précédent – le centenaire de la mort du poète. De nombreuses manifestations – colloques, publications, spectacles, émissions de radio et de télévision – furent organisées tout au long de ces deux années. Beaucoup d’entre elles furent – comme il fallait s’y attendre en ce genre de circonstances – d’une affligeante médiocrité. Aussi, le bilan critique de ces « années Baudelaire », dressé par Claude Pichois et le signataire de ces lignes, prit-il la forme d’une pamphlet, dans lequel les auteurs ne privèrent pas d’égratigner quelques réputations à leurs yeux usurpées et de dégonfler quelques baudruches[1]. Le livre fit d’autant plus de bruit qu’il inaugurait une nouvelle collection d’ « Etudes baudelairiennes » qui s’est poursuivie chez le même éditeur pendant une vingtaine d’année, avant d’être relayé, en 1995, par L’Année Baudelaire.

L’exposition de 1968–1969 marquait un tournant, non seulement dans les études baudelairiennes, mais dans aussi l’appréciation de l’œuvre de Baudelaire par le grand public. Depuis la publication des Fleurs du Mal, en 1857, et pendant un siècle et demi, Baudelaire avait été l’auteur d’un seul livre. C’est à ce mince recueil de vers, condamné par la justice de Napoléon III, que furent consacrés presque exclusivement les efforts des éditeurs, des commentateurs, chercheurs. Ce dont atteste la bibliographie baudelairienne inaugurée par W. T. Bandy. La première version de cet instrument de travail incomparable – réunissant quelques cinq mille références – remonte à 1953 ; multipliée par vingt, elle est aujourd’hui accessible en ligne sur le site du « W. T. Bandy Center for Baudelaire and Modern French Studies » de l’université Vanderbilt à Nashville (Tennessee). Un déseéquilibre flagrant qui se répercute évidemment jusque dans les manuels scolaires, reflet en général assez fidèle de la doxa littéraire d’une époque.

S’ils ont aujourd’hui en grande partie disparu des salles de classe – car l’une des conséquences des fameux « événements » de mai 68 aura été l’éradication de l’histoire littéraire des programmes du second cycle –, les deux derniers en date de ces manuels, publiés au lendemain de la Libération et diffusés à des millions d’exemplaires dans les années cinquante et soixante, le « Lagarde et Michard » et le « Castex-Surer »[2], sont tout naturellement tributaires de cette disparité. Sur les vingt-six pages que le « Lagarde et Michard » consacre à Baudelaire – beaucoup moins qu’à Victor Hugo, à la carrière trois fois plus longue, il est vrai, mais à peu près autant qu’à Musset ou à Leconte de Lisle et aux Parnassiens – deux sont consacrées à la biographie de Baudelaire, vingt-trois aux Fleurs du Mal et une seule aux Petits Poèmes en prose. La critique littéraire et musicale, la critique d’art, les traductions de Poe et les Paradis artificiels, qui représentent pourtant les neuf dixième de sont œuvre, ne sont pas pris en compte.

Or, l’exposition de 1968, pour la première fois, essaie de renverser cette perspective et de privilégier résolument la critique d’art. Parmi plus de sept cents numéros du catalogue, soixante-dix seulement concernent les Fleurs du Mal, auxquelles, il est vrai, une exposition avaient été consacrée à la Bibliothèque nationale en 1957, que les commissaires n’ont pas voulu répliquer dix ans plus tard. Mais entre 1957 et 1968, c’est aussi la conception des expositions commémoratives qui, sous l’impulsion du ministère de la culture d’André Malraux, qui avait changé. Les événements devenaient toujours plus spectaculaires. Aussi, pas moins des deux tiers de l’exposition Baudelaire étaient consacrés à la critique d’art. Une nouveauté que la presse n’a pas manqué de relever. D’où le titre d’un hebdomadaire : « Le père de la critique d’art face aux œuvres qu’il a jugées : le verdict de l’histoire. » Affirmation bien entendu assez stupide. D’abord, le père de la critique d’art, s’il fallait en désigner un, est évidemment Diderot, créateur du genre littéraire du Salon. Il était d’ailleurs d’actualité, en 1845, puisque son Salon de 1759 avait été publié – peu avant l’ouverture du Salon de cette année-là – dans le numéro de mars de la revue L’Artiste. Ensuite, les Salons de 1845, 1846, 1859 dont Baudelaire a rendu compte, sans parler de l’Exposition universelle de 1855, réunissaient quelque neuf mille tableaux, dont nous ne connaissons aujourd’hui pas même la moitié, beaucoup de toiles ayant été perdues, voire détruites, et beaucoup d’autres n’ont pas été identifiées, faute de précision dans les intitulés des tableaux. Le « verdict de l’histoire » a donc été rendu après un examen extrêmement superficiel du dossier. Aucun journaliste n’est pourtant condamné à l’ignorance, dans les années soixante pas davantage qu’aujourd’hui.

Dès les années 1930, un excellent baudelairien, André Ferran (1891–1953), qui fit toute sa carrière à Toulouse, avait consacré sa thèse secondaire au Salon de 1845. Il a publié de ce tout premier texte de Baudelaire une édition critique, qui a fait autorité pendant trois quarts de siècle[3]. Il avait identifié un nombre appréciable de tableaux évoqués par le jeune critique et confronté ses jugements avec ceux de ses confrères les plus connus. Il eût toutefois été vain de viser à l’exhaustivité, les comptes rendus du Salon dépassant largement la centaine.

L’exemple d’André Ferran a été suivi, quarante ans plus tard, par un chercheur anglais, David Kelley (1941–1999), enseignant à Trinity College, à Cambridge, qui, lui, a donné une édition critique du Salon de 1846[4]. Une nouvelle fois, de grands progrès furent réalisés dans la connaissance non seulement de la pensée esthétique de Baudelaire, mais dans aussi dans celle de la peinture de son temps.

Ces deux ensembles ont été repris et complétés récemment par Charlotte Manzini. Dans sa thèse, soutenue à l’université de Paris-IV-Sorbonne en 2009, mais non encore publiée, elle souligne d’abord la cohérence du projet du jeune Baudelaire, en insistant sur l’importance d’un texte – souvent cité pour l’appréciation qu’il contient du Marat de David comme Pieta moderne, mais rarement placé dans son contexte. Chronologiquement, il s’intercale entre le Salon de 1845 et le Salon de 1846, et rend compte de l’exposition, organisée au profit de la Caisse de secours et pensions de la Société des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, architectes et dessinateurs, fondée par le baron Taylor, par le Bazar Bonne-Nouvelle, en janvier 1846. Cette exposition réunissait soixante et onze tableaux, dont des toiles de Gros, Girodet, Guérin, Prud’hon, Delaroche, Cogniet, entre autres, ainsi qu’un ensemble de onze œuvres de David et treize d’Ingres. Ces pages sont d’autant plus importantes que Baudelaire, au second plat de la couverture du Salon de 1845 avait annoncé une étude intitulée David, Guérin et Girodet. Charlotte Manzini a écumé de très nombreux musées de province, visité d’innombrables églises partout en France, dans l’espoir de retrouver d’autres tableaux, non encore identifiés, qui avaient retenus l’attention de Baudelaire. Elle a ainsi largement complété les listes établies par Ferran et Kelley et multiplié les comparaisons des jugements de Baudelaire avec ceux de ses contemporains. Ce travail à lui seul justifiait une nouvelle exposition.

Entre temps, Wolfgang Drost, qui travaille sur la critique d’art de Baudelaire depuis plus d’un demi-siècle, a enfin publié, avec la collaboration de Ulrike Riechers, son édition du Salon de 1859[5]. Cette publication, très attendue, complète celle du Salon de 1859 de Théophile Gautier, que l’auteur d’Emaux et camées avait donné en feuilleton dans le Moniteur universel sans le reprendre en volume, mais dont le choix s’imposait vu l’importance des autres critiques cette année-là, de préférence aux textes, plus originaux peut-être, du jeune Gautier[6]. En effet, outre Baudelaire, ce furent aussi Maxime Du Camp et Dumas fils, par exemple, qui rendirent compte du salon qui, pour la première fois, accorda une place à la photographie.

Le rappel des recherches était important, c’est sur elles que s’appuie notre exposition et qu’elle espère prolonger. Il ne serait pas complet sans la mention d’une autre exposition, Le Goût de Diderot. Greuze, Chardin, Falconet, David…[7], qui s’est tenue du 5 octobre 2013 au 12 janvier 2014 au musée Fabre de Montpellier, port d’attache de Jérôme Farigoule avant qu’il ne prenne la direction du musée de la Vie romantique, et qui a connu une deuxième étape à la Fondation de l’Hermitage, à Lausanne (Suisse), de février à mai 2014. En effet, d’avoir travaillé sur l’auteur qui, en marge de l’Encyclopédie, avait crée le genre littéraire du Salon – si typiquement français qu’il n’apparaît, dans cette continuité parcourant tout le XIXe et même le XXe siècle, nulle part ailleurs, même si dans toutes les littératures il y existe des écrivains et de poètes ayant laissé d’importants écrits sur l’art – était sans conteste une motivation supplémentaire d’accueillir une exposition Baudelaire.

Les Salons de Diderot avaient été diffusés par la Correspondance littéraire de Grimm, puis de Meister, un périodique manuscrit auquel étaient abonnés une quinzaine de cours éclairés en Europe et en Russie. Partiellement publiés en 1795, puis en 1798 et en 1812, les derniers Salons ne furent révélés qu’en 1857 seulement. Baudelaire ne pouvait donc avoir qu’une connaissance incomplète de ces textes qui, néanmoins, sont sa référence majeure dès son entrée dans la carrière. « Si vous voulez me faire un article blague, faites-le, pourvu que cela ne me fasse pas trop de mal, écrivait-il à Champleury à propos de son premier Salon à lui. «Mais, si vous voulez me faire plaisir, faites quelques lignes sérieuses et PARLEZ des Salons de Diderot[8]. » Ce que son ami fit aussitôt, dans le Corsaire-Satan du 27 mai 1845 (cat. n° 42), et ceci d’autant plus volontiers que L’Artiste – comme nous l’avons déjà mentionné – venait de publier, dans son numéro du 9 mars 1845 (cat. n° 43), le Salon de 1759 et que ce renvoi correspondait donc à une actualité du moment. Champfleury, lui-même auteur d’un Salon cette année-là, ne s’arrêtait pas là ; non content de comparer son camarade à Diderot, il le rapprochait également de Stendhal, dont les Salons datait des années 1820, c’est-à-dire de l’époques des grandes batailles entre classiques et romantiques, entre Ingres et Delacroix. Une époque que Baudelaire, qui n’a cessé de se réclamer du Romantisme, regrettera toujours ne pas avoir connue[9].

Tous les documents mentionnés figurent, parmi d’autres, dans la première salle de notre exposition. Mais il faut expliquer d’un mot, avant d’y venir plus en détail, le titre de celle-ci, L’Œil de Baudelaire. Il annonce clairement le parti pris de notre projet. Un parti pris qui correspond à un point de vue totalement subjectif. L’idée qui nous a guidé est simple : regarder, à travers le prisme de Baudelaire, quelques tableaux représentatifs dont il a parlé, en bien ou en mal, peu importe. Plus exactement : présenter une série d’œuvre jugées par lui, positivement ou négativement, afin de situer ses préférences, ses antipathies, ses irritations, ses enthousiasmes par rapport à ceux de ses contemporains et par rapport à son propre système esthétique. Le commissaire de l’exposition, au fond, c’est Baudelaire lui-même. Si les moyens mis à notre disposition nous l’auraient permis, nous aurions aimé proposer au visiteur un audio-guide – ou une application téléchargeable – qui lui aurait permis de voir l’exposition commentée par Baudelaire lui-même. Devant chaque tableau, il aurait pu entendre l’analyse et l’appréciation de celui-ci par Baudelaire, en prose ou en vers, selon les cas, car nous n’avons pas oublié l’affirmation, qui se trouve dans le Salon de 1846, que « la meilleur critique est celle qui est amusante et poétique » et que « le meilleur compte rendu d’un tableau pourra être un sonnet ou une élégie[10] ». Malheureusement, notre budget n’a pas suffi pour que nous allions jusqu’au bout de notre idée ; à la place de l’audio-guide, le visiteur, dans chacune des quatre salles, se voit proposer un cahier contenant les textes qui se rapportent aux tableau exposés et qu’au lieu d’écouter il est invité à lire.

Organiser une exposition Baudelaire au musée de la Vie romantique semblait donc aller de soi, Baudelaire s’étant toujours revendiqué de cette appartenance. Toutefois, quand on se souvient que le musée est installé dans l’ancien atelier d’Ary Scheffer et que les collections permanentes tournent autour de George Sand, on ne peut réprimer un sourire. Saint Augustin et sainte Monique (cat. n° 17), accueilli avec indulgence par la plupart des critiques, à l’exception de Thoré, de Charles Blanc ou de Champfleury, marquait le retour de Scheffer au Salon après six années d’absence. Popularisé très vite par la gravure, son tableau n’était guère du goût de Baudelaire : « Les singes du sentiment sont, en général, de mauvais artistes. S’il en était autrement, ils feraient autre chose que du sentiment[11]. » Quant à George Sand, « la femme Sand », elle fait partie des bêtes noires de Baudelaire, comme en témoignent, entre autre, les notes plus qu’acerbes de Mon cœur mis à nu.

Il n’empêche, le quartier Saint-Georges, dans le 9e arrondissement, à mi-chemin entre la gare Saint Lazare et Montmartre, est un quartier romantique par excellence. Delacroix y avait son atelier, rue Notre-Dame de Lorette, avant de s’installer, en 1857, place Furstemberg. Gavarni – dont le buste orne la fontaine de la place Saint-Georges, n’était pas loin, ni ses biographes, les Goncourt. Avait également élu domicile dans le quartier pour un temps, George Sand, Frédéric Chopin, Théodore Géricault, Horace Vernet, Paul Delaroche, Gustave Moreau. Beaucoup d’entre avaient applaudi à l’indépendance des Grecs. D’où peut-être le nom de ce quartier peuplé d’artistes et d’écrivains qui date de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, « la Nouvelle Athènes ».

Les intitulés de salles sont empruntés à Baudelaire. Dans la première, « Les Phares », faisant référence au célèbre poème du début des Fleurs du Mal, le visiteur est invité à prendre connaissance des débuts de Baudelaire critique d’art au milieu des années 1840. C’est une période de grandes mutations. Pour la dernière fois, la ville de Paris a été entourée, en 1840, d’un mur d’enceinte fortifié, comme si c’était encore une ville du Moyen Age. Elle comptait pourtant déjà un million d’habitants. Vingt ans plus tard, ce mur disparaissait, pour partie au moins, et Haussmann faisait passer la ville de douze arrondissement à vingt, en incorporant les villages suburbains de Grenelle, Vaugirard, Passy, Auteuil, Belleville, Montmartre, La Chapelle, Bercy, faisant ainsi passer la population parisienne à un million et demi. C’est entre ces deux dates que se déroule la plus grande partie de la carrière littéraire de Baudelaire et l’on comprend que, dans les années soixante, Paris, transformé en un gigantesque chantier, soit devenu pour lui, ainsi que pour beaucoup de ses contemporains, un sujet obsédant.

Lorsque Baudelaire entre dans la carrière littéraire, le romantisme de Victor Hugo et de ses disciples est mort. D’ailleurs, Victor Hugo lui-même avait quitté la poésie pour la politique et son théâtre avait fait place aux pièces néo-classiques de Ponsard. La chute de Burgraves, en 1843, sonnait le glas d’une époque qui avait commencée dans les années 1820, ces années qui ont vu revivre la poésie française et que Baudelaire regrettera toujours ne pas avoir connues. Or, le théâtre néo-classique n’était pas celui des vieilles barbes, c’était le théâtre de la jeunesse des écoles, les pièces de Ponsard étant représentées au théâtre de l’Odéon. C’est dans les années 1840, aussi, que Rachel reprit les grands rôles de Racine. Pour le reste, ce fut la grande époque de Scribe, qui continuait sur sa lancée, en attendant Eugène Labiche, Emile Augier et Victorien Sardou. Autrement dit, les années 1840 donnent naissance à l’industrie du divertissement.

Le roman connaît une évolution analogue. En 1842, Balzac publie la première édition d’ensemble de La Comédie humaine, coiffée de la grande préface dans laquelle il explicite son projet. Son œuvre a désormais reçu sa forme définitive. Mais déjà, de nouveaux romanciers cherchent à se faire une place, à commencer par Eugène Sue, dont Les Mystères de Paris paraît en feuilleton dans Le Journal de Débats entre juin 1842 et octobre 1843, aussitôt imité par Paul Féval dans ses Mystères de Londres, en attendant Le Juif errant, dans Le Constitutionnel, de juin 1843 à août 1844, puis en volume, un des plus grands succès de librairie du XIXe siècle.

Certes, Balzac avait déjà sacrifié au roman feuilleton, qui était née en 1836, avec la presse à quarante francs, lancée simultanément par Emile de Girardin (La Presse) et Armand Dutacq (Le Siècle), deux institutions que Baudelaire méprise, mais dont il se servira. Mais le roman feuilleton n’avait pas pris toute la place du roman, comme ce fut le cas dans les années quarante, avec Alexandre Dumas, Eugène Sue, Paul Féval, Frédéric Soulié, Ponson du Terrail. Or, c’est dès septembre 1839, que Sainte-Beuve, dans la Revue des Deux Mondes, publie son fameux article, « De la littérature industrielle ». La loi Guizot, de 1833, sur l’enseignement, avait produit ses premiers effets et créé de nouvelles couches de lecteurs et, surtout, de lectrices, sans culture classique, pour la plupart, et satisfaisant leurs appétits dans les cabinets de lecture, dont le nombre était en constante augmentation depuis la Restauration : 83 en 1823, 189 en 1840, 209 en 1850. On y trouvait essentiellement des journaux et des romans, la poésie se faisant rare.

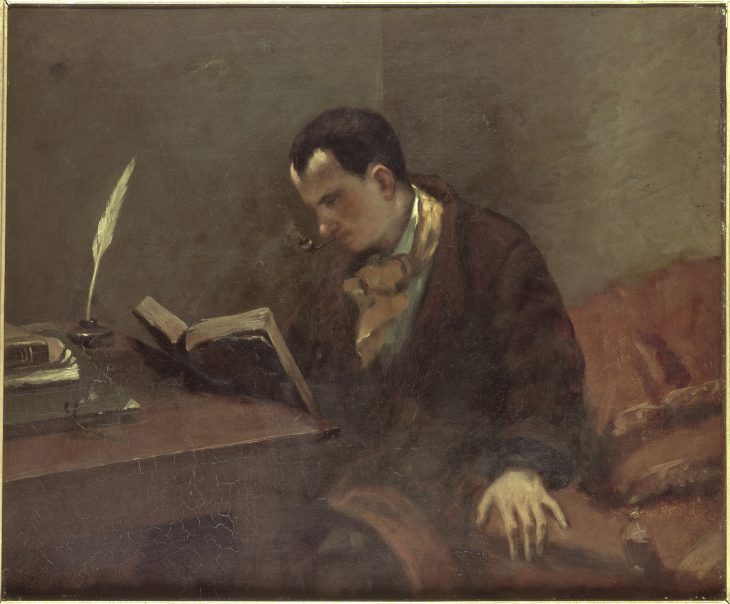

Parallèlement à la « grande presse » se développent les « petits journaux », qui se moquent de celle-là. C’est dans ce milieu que Baudelaire a fait ses débuts, comme critique, chroniquer, traducteur, nouvelliste. Il collabore non seulement au Corsaire-Satan, mais aussi à L’Esprit public (cat. n° 105), au Tintamarre (cat. n° 38), à La Silhouette, à La Tribune dramatique, donne La Fanfarlo au Bulletin de la Société des gens de lettres (cat. n° 39)[12]. Une petite nouvelle, qui lui donne l’occasion de faire son autoportrait sous les traits de Samuel Cramer : « Samuel a le front noble et pur, les yeux brillants comme des gouttes de café, le nez taquin et railleur, les lèvres impudentes et sensuelles, le menton carré et despote, sa chevelure prétentieusement raphaélesque[13]. » Cette description n’est pas sans analogie avec le portrait de Baudelaire par Emile Deroy (cat. n° 10), jeune ami peintre qui a servi de guide au critique débutant. Il est mort à vingt-six ans et n’ai laissé qu’une poignée de dessins, de gravures et une demi-douzaine de tableaux, dont La Petite Mendiante rousse (cat. n° 44), célébrée également par Baudelaire et Banville.

Le Salon était, dans les années quarante, l’événement artistique le plus important de l’année. Annuel depuis 1834, il n’a cessé de s’amplifier et, en 1845 et 1846, le nombre des œuvres exposées était respectivement de 2332 et de 2412. Jamais l’affluence dans les galeries du Louvre n’avait été plus grande et on comptabilisait près d’un million de visiteurs. Tous les journaux et toutes les revues en rendirent compte et les articles publiés dépassent largement la centaine. Les organes de presse importants ont leurs critiques attitrés : Etienne-Jean Delécluze écrit pour le Journal des Débats, Théophile Thoré pour Le Constitutionnel, Théophile Gautier pour La Presse, Arsène Houssaye pour L’Artiste, tout comme Paul Mantz, Gustave Planche pour la Revue des Deux Mondes. Personne ne pense s’adresser à un inconnu qui n’a encore rien publié. Aussi Baudelaire ne peut-il faire autrement que d’éditer ses réflexions sous forme d’une petite plaquette imprimée par Jules Labitte et tirée à 500 exemplaires (cat. n° 36).

Ce compte rendu d’un débutant manque singulièrement d’originalité ; il ne fait que suivre le livret du Salon, distribuant éloges et blâmes à quelque cent trente peintres d’histoire, de portraitistes, de peintres de genre, de paysagistes, de graveurs, de sculpteurs, et ceci en suivant la hiérarchie traditionnelle des genres. Baudelaire ne semble pas avoir été satisfait de son procédé, puisqu’il semble avoir retiré sa plaquette de la circulation et qu’elle ne figure dans aucune des listes d’œuvres établies en vue d’éventuelles œuvres complètes. Il n’empêche, que ce texte permet de déceler quelques-uns des principes et des procédés de Baudelaire. Il y a d’abord son éloge intempestif de Delacroix, qui expose cette année-là quatre tableaux, dont La Madeleine dans le désert (cat. n° 8) et Le Sultan du Maroc (cat. n° 7). D’entrée de jeu, Delacroix est célébré comme « le peintre le plus original des temps anciens et des temps modernes[14] ». Affirmation qui n’est pas d’une grande audace, car les « beaux temps » où le nom de Delacroix était « un motif de signe de croix pour les arriéristes, et un symbole de ralliement pour toutes les oppositions » sont hélas « passés ». Mais tous les critiques, loin de là, font de Delacroix leur référence absolue, comme Baudelaire, qui, sur ce point, ne variera jamais.

Or, Delacroix est un peintre d’histoire et peut-être le dernier représentant d’une tradition qui touche à sa fin. Aussi Baudelaire essaie-t-il de jouer au découvreur, en signalant des tableaux oublié par d’autres, comme la Fontaine de Jouvence de William Haussoullier (cat. n° 13) ou le Yucca gloriosa d’Antoine Chazal (cat. n° 4) devant lequel personne ne s’arrêterait sans doute si Baudelaire n’en avait parlé. Lui, qui n’aimait pas la nature, était-il sensible à l’aspect artificiel de ce tableau, à son caractère « surréaliste » ? Il retrouvera cette manière « hyperréaliste » chez Pinguilly L’Haridon, au Salon de 1859.

La deuxième salle de notre exposition, « Le Musée de l’amour », s’inspire d’une page du Salon de 1846, dans laquelle Baudelaire – un siècle avant Malraux – rêve à un musée imaginaire où seraient réunies toutes les formes de l’amour, « depuis la tendresse inappliquée de sainte Thérèse jusqu’aux débauches sérieuses des siècles ennuyés[15] », car elles témoignent toutes du sentiment de l’infini qui habite l’homme. Cette réflexion, faite à propos d’une gravure de Tassaert (cat. n° 60), nous a incités de confronter, du même peintre, La Sainte Vierge allaitant l’Enfant Jésus (cat. n° 47) et La Nymphe couchée (cat. n° 48), illustrant les deux extrémités de l’amour sacré et de l’amour profane. Dans la poésie de Baudelaire, ces deux pôles sont représentés par les cycles dits de « Jeanne Duval » (nous exposons de la « Vénus noire » un portrait inédit de Constantin Guys, cat. n° 55) et de la « Vénus blanche » (Madame Sabatier étant représenté par le buste de Clésinger, cat. n° 50). Entre les deux, La Mendiante rousse d’Emile Deroy (cat. n° 44), les prostitués de Guys (n° 56, 57, 58, 59), des gravures érotiques dont Baudelaire était friand, La Mort de Sapho de Gugasseau (cat. n° 45) rappelant le premier titre des Fleurs du Mal, Les Lesbiennes, recueil annoncé dès 1845, comme nombre d’autres projets exécutés beaucoup plus tard. L’homosexualité féminine – fantasme masculin – était à la mode dans les années quarante, alors qu’il faut attendre la fin du siècle pour que le discours sur l’homosexualité masculine devienne courant. Enfin, c’est un détail de La Grande Odalisque d’Ingres (cat. n° 46) qui rappelle à quel point Baudelaire est sensible à l’érotisme du maître.

Les Salon de 1845 et de 1846 se terminaient tous les deux sur un constat d’échec : Baudelaire n’avait pas trouvé de peintre capable de représenter « l’héroïsme de la vie moderne », expression qui sert de titre à notre troisième salle. « Celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui saura arracher à la vie actuelle son côté épique, et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur ou du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos boittes vernies[16]. » Chaque époque a sa beauté ; celle de l’époque moderne est l’habit noir, « l’habit nécessaire de notre époque, souffrante et portant jusque sur ses épaules noires et maigres le symbole d’un deuil perpétuel [17]».

La plupart des artistes qui ont abordé des sujets modernes se sont contentés des sujets publics et officiels, portraits d’hommes politiques, commémoration de grands événements, alors que la vie élégante grouille de figures représentatives, sans parler des ces « milliers d’existences flottantes qui circulent dans les souterrains d’une grande ville[18] ». En effet, « la vie parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux », mais seul Balzac – nouvel Homère – a su s’en emparer. Dans l’ordre des arts plastiques il n’existe qu’un artiste qui est son équivalent : Daumier.

Baudelaire n’est pas loin de penser que la caricature pourrait l’une des expressions de l’art moderne. Dès le Salon de 1845, il annonce un livre qu’il compte consacrer à ce genre injustement considéré comme mineur. Il ne l’écrira pas, mais développera dans trois essais ses idées sur le rire, puis sur les caricaturistes français (cat. n° 107) et enfin sur les caricaturistes étrangers. La grande Histoire de la caricature, de l’Antiquité aux temps modernes, c’est son ami Champfleury qui l’écrira. Baudelaire y sera abondement cité.

Daumier, comme Balzac, couvre par ses séries de larges pans de la société de son temps : les bourgeois au Salon (cat. n° 76 et 77), les bourgeois obsédés par l’idée de se faire portraiturer (cat. n° 74), les gens de justice (cat. n° 75), les bas-bleus, les philanthropes du jour. Beaucoup de planches font l’objet d’analyses approfondies, ainsi Le Denier Bain (cat. n° 68), A la santé des pratiques (cat. n° 69), Souvenirs du choléra-morbus (cat. n° 112). Dans l’esprit de Baudelaire, la caricature est une « fleur du mal »[19].

Si Daumier est le plus grand parmi les caricaturistes, il n’est pas le seul. Nous avons voulu faire une place particulière à Nadar et présenter les contemporains et les amis de Baudelaire croqués par lui. On connaît bien le photographe, mais le dessinateur mérite qu’on s’y arrête. Ainsi, nous avons exposé des portraits-charges peu connus de Gustave Planche (cat. n° 90), de Chennevières (cat. n° 89), de Lehmann (cat. n° 88), de Baudelaire (cat. n° 87). Quant aux photographies elles-mêmes, que Baudelaire ne regardait qu’avec suspicion, elles frappent par les poses savamment prises par le poète. Refusant à la photographie le statut d’œuvre d’art, Baudelaire est néanmoins intrigué par cette nouvelle technique et il compte parmi les auteurs les plus souvent photographiés de son temps.

La dernière salle, « Le Spleen de Paris », rappelle que le peintre par excellence pour Baudelaire restera Delacroix. Le grand Saint-Sébastien (cat. n° 118) qui, pour la première fois a quitté l’église de Nantua pour être présenté à Paris est là pour le souligner, ainsi que La Montée au calvaire prêté par le musée de Metz. Pour Baudelaire, qui aime les grands formats, Delacroix est le dernier grand peintre d’histoire et le dernier peintre religieux. Cet attachement indéfectible – ainsi que sa philosophie de l’histoire – l’a empêché de reconnaître le génie de Courbet et celui de Manet. Le premier comptait pourtant parmi ses amis dans la deuxième moitié des années quarante. En témoigne le fameux portrait de Baudelaire (cat. n° 116), venu du musée Fabre de Montpellier et que Courbet, quelques années plus tard, a transposé dans L’Atelier du peintre. Mais l’affiliation de Courbet au réalisme a d’autant plus fortement déplu au poète qu’il avait été condamné pour « réalisme » en 1857.

Si la rencontre avec Delacroix sur le plan esthétique a été parfaite, Baudelaire n’a pourtant jamais été admis dans l’intimité du peintre, qui appartenait à une autre génération et à un autre milieu. C’est le contraire qui s’est passé avec Manet. Le poète était suffisamment proche du peintre pour lui emprunter plusieurs fois de l’argent et Manet a non seulement exécuté plusieurs portraits de Baudelaire – dont celui qui représente le poète de profil en chapeau haut de forme est repris dans La Musique aux Tuileries – , mais aussi de Jeanne Duval. Il n’empêche. Lorsque Manet se plaint à Baudelaire, alors à Bruxelles, de l’accueil réservé à son Olympia, Baudelaire lui répond par une lettre qui montre sa totale incompréhension : « Croyez-vous que vous soyez le premier homme placé dans ce cas ? Avez-vous plus de génie que Chateaubriand et que Wagner ? On s’est bien moqué d’eux cependant ? Ils n’en sont pas morts. Et pour ne pas vous inspirer trop d’orgueil, je vous dirai que ces hommes sont des modèles, chacun dans son genre, et dans un monde très riche et que vous, vous n’êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. » Persuadé de vivre la fin de la grande poésie, la fin de la grande peinture, Baudelaire appartient à un monde de décadence. La modernité, c’est aussi la disparition du public qui avait encore été celui des romantiques de la génération de Victor Hugo.

Dans ce monde de décadence, seule subsistera la poésie en prose qui, pour une partie non négligeable, est faite de récriture parodique. Ces transpositions ont déjà préoccupé Baudelaire au moment de La Fanfarlo, puisque Samuel Cramer, déjà, met en prose quelques stances de sa jeunesse. Et lorsque Baudelaire est sollicité, trois ans avant la publication des Fleurs du Mal, par Desnoyer de participer à l’Hommage à Denecourt (cat. n° 154), il envoie deux poèmes en vers suivis de leur récriture en prose. Le projet d’un « pendant » au recueil en vers, remonte donc fort loin. Ces textes, Baudelaire ne le publie pas seulement dans de très belles revues illustrées, comme la Revue fantaisiste (cat. n° 166), mais aussi dans ces vulgaires quotidiens qu’il abhorre, comme La Presse (voir sa lettre à Arsène Houssaye, cat. n° 160). Poésies d’un monde prosaïque publiées dans des supports éphémères, entre des informations de tout ordre et des publicités.

La peinture, on l’a vu, n’est pas mieux loti. Aussi le choix de Constantin Guys comme « peintre de la vie moderne » ressemble-t-il à un pis-aller. D’abord, Guys n’est pas peintre, mais dessinateur de presse. Il a par exemple couvert, pour le London Illustrated News, la Guerre de Crimée. Baudelaire le sait, qui ne le désigne que par son initiale, parce que Guys, dans l’histoire de la peinture, ne laissera jamais de nom. Ses croquis (cat. n° 82, 83, 84, 85) illustrent un art de l’éphémère qui est pour Baudelaire l’essence même de la modernité.

L’œil de Baudelaire, ce sont aussi ses œillères. Enthousiasme pour Delacroix, incompréhension de Courbet et de Manet. Mais jusqu’au bout la volonté de signaler des peintres que d’autres critiques n’ont pas vus, comme Penguilly L’Haridon, dont Parade (cat. n° 64) rappelle l’intérêt de Baudelaire pour la pantomime, et Les Petites Mouettes (cat. n° 124) son amour des paysages « surréalistes ».

Enfin, l’exemplaire d’Asselineau des Œuvres complètes de Baudelaire publiées au lendemain de sa mort (cat. n° 164), à travers ses sept volumes, nous fait réfléchir aux proportions de son œuvre : trois volumes de traductions de Poe, que Baudelaire considérait comme partie intégrante de son œuvre, deux volumes de critique, qui ont servi de point de départ à notre exposition, une volume pour les Paradis artificiels et le Poèmes en prose et un volume pour Les Fleurs du Mal, dans leur troisième édition, préfacées par Théophile Gautier, seule version autorisée jusqu’en 1917, date à laquelle des œuvres de Baudelaire sont tombées dans le domaine public. C’est dans cette version que Barrès et Bourget, Proust et Gide, Nietzsche et Stefan George, ont lu le célèbre recueil. 2017 marque donc à la fois le centenaire de cette date, ainsi que le cent-cinquantenaire de la mort du poète.

- Robert Kopp et Claude Pichois, Les Années Baudelaire (Neuchâtel : La Baconnière, 1969), 208 p. – La série des « Etudes baudelairiennes », fondée par Marc Eigeldinger, Robert Kopp et Claude Pichois, a publié 13 volumes jusqu’en 1991. L’Année Baudelaire est publiée actuellement par la Librairie Honoré Champion, dernier numéro paru (18/19) en 2015. ↑

- A. Lagarde et L. Michard, Le XIXe siècle. Les Grands Auteurs français : anthologie et histoire littéraire (Paris : Bordas, 1953). Le premier volume, consacré au Moyen Âge, a paru en 1948. Pierre Castex et Paul Surer, Manuel des Etudes littéraires françaises : XIXe siècle, (Paris : Hachette, 1950). ↑

- Charles Baudelaire, Salon de 1845, édition critique avec introduction, notes et éclaircissement par André Ferran (Toulouse : L’Archer, 1933 ; Genève : Slatkine Reprints, 2011). ↑

- Charles Baudelaire, Salon de 1846, texte établi et présenté par David Kelley (Oxford : Oxford University Press, 1975). ↑

- Charles Baudelaire, Salon de 1859, texte de la Revue française, établi avec un relevé de variantes, un commentaire et une étude sur Baudelaire critique de l’art contemporain, par W. Drost et U. Riechers (Paris : Honoré Champion, 2006). ↑

- Théophile Gautier, Exposition de 1859, texte établi d’après les feuilletons du Moniteur universel et annoté par Wolfgang Drost et Ulrike Hennings, avec une étude sur Gautier critique d’art par W. Drost (Heidelberg : Carl Winter Universitätsverlag, 1992). ↑

- Catalogue publié chez Hazan, 2013. ↑

- Charles Baudelaire, Correspondance, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois, avec la collaboration de Jean Ziegler, Bibliothèque de la Pléiade (Paris : Gallimard, 1973), t. I, p. 123. ↑

- Voir notre contribution « Baudelaire et la ‘révolution romantique’ », dans Romanisme et révolution(s), Les Entretiens des Treilles, Les Cahier de la NRF (Paris : Gallimard, 2008). ↑

- Charles Baudelaire, Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois, Bibliothèque de la Pléiade (Paris : Gallimard, 1976), t. II, p. 418. ↑

- Baudelaire, Œuvres complètes, II, 475. ↑

- Voir Baudelaire journaliste, articles et chroniques, choisis et présentés par Alain Vaillant, (Paris :Garnier-Flammarion, 2011). ↑

- Baudelaire, Œuvres complètes, I, 553. ↑

- Baudelaire, Œuvres complètes, II, 353. ↑

- Baudelaire, Œuvres complètes, II, 443. ↑

- Baudelaire, Œuvres complètes, II, 407. ↑

- Baudelaire, Œuvres complètes, II, 494. ↑

- Baudelaire, Œuvres complètes, II, 495. ↑

- Voir notre article « La caricature, une ‘fleur du mal’ ? Autour de Baudelaire et Champfleury », in : Ridiculosa 9 (2002). ↑

Ill.: COURBET Gustave (1819-1877) Portrait de Baudelaire, Montpellier, musée Fabre © RMN Grand Palais_ Agence Bulloz_ hd_det – © RMN Grand Palais / Agence Bulloz, site de l’exposition.

CARJAT Etienne (1828–1906), Baudelaire avec estampe, 1863. Paris, Bibliothèque nationale de France – Affiche de l’exposition L’oeil de Baudelaire (c) Paris Musées