Visuelle Rhetorik: Transparenz und Täuschung

Christian Reidenbach, „Von der Epistemologie der Transparenz zur Poetik der Täuschung: neue Publikationen zur visuellen Rhetorik bzw. zu einer Poetik der Trugwahrnehmung im 17. und 18. Jahrhundert“, zur Publikation in Romanische Studien 6 (2017)

Von der Epistemologie der Transparenz zur Poetik der Täuschung

Neue Publikationen zur visuellen Rhetorik bzw. zu einer Poetik der Trugwahrnehmung im 17. und 18. Jahrhundert

Christian Reidenbach (Bonn/Paris)

Frédérique Aït-Touati und Stephen Gaukroger, Le Monde en images: voir, représenter, savoir, de Descartes à Leibniz (Paris: Garnier, 2015), 128 S.

Evelyn Dueck und Nathalie Vuillemin, Hrsg., „Der Augen Blödigkeit“: Sinnestäuschungen, Trugwahrnehmung und visuelle Epistemologie im 18. Jahrhundert (Heidelberg: Winter, 2016), 272 S.

Es gehört zu den bemerkenswerten Paradoxien der frühen Neuzeit, dass die wissenschaftliche Theoriebildung die physikalischen und erkenntnistheoretischen Prozesse des Sehens ausgerechnet ab jenem Moment neu fasst, als mit den optischen Gläsern deutlich leistungsfähigere Agenten die menschlichen Sinne sekundieren und das physische Auge zu einem Medium unter mehreren, noch dazu einem unzuverlässigen, herabstufen. So wirkt die instrumentelle Assistenz auf Gestalt und Funktion des vertrauten Organs zurück. Überhaupt werden die aristotelischen Prinzipien der Optik just dann hinterfragt, als sich das Sichtbarkeitspostulat, in dem die Himmelsbeobachter seit den Zeiten der Chaldäer eine Kongruenz von Phänomen und Himmelsarchitektur voraussetzten, nicht länger aufrechterhalten lässt: Neuzeitliches Sehen geschieht in der Ahnung all dessen, was sich dem menschlichen Blick entzieht, ist Wissen um das visuell Unverfügbare. Bei der Erschließung stetig anwachsender Anteile von Restunsichtbarkeiten entschädigt allein die Rhetorik:1 Ihre Gesetze prägen sprachliche, im 17. Jahrhundert dann zunehmend visuelle Repräsentationen der physischen Welt. Diese rhetorisch organisierte Legitimität des Bildes jedoch entsteht erst als Folge diskursiver Aushandlungen innerhalb der Wissensgemeinschaft. Im Feld der Literatur dagegen findet eine fiktionale Entfesselung des Sehens statt, bei der das unbewaffnete Auge zum wissenschaftlichen Blick, zu den instrumentellen Erweiterungen und den neuen epistemologischen Standards bei der Schilderung von Wirklichkeit in einem Spannungs- und Konkurrenzverhältnis steht.

In dieser Perspektive liest man zwei neuere Publikationen mit Gewinn, denen jeweils mediologische Fragestellungen rund ums Auge und um das Sehen zugrunde liegen, und zwar im einen Fall hinsichtlich des 17., im zweiten des 18. Jahrhunderts. Sie befassen sich mit der Transparenz im metaphorischen wie im wörtlichen Sinne, mit der Differenz von korrektem und fehlerbehaftetem Sehen sowie mit Fragen zum Verhältnis von wahrnehmbarer Wirklichkeit, Wahrnehmungsbild und mentaler Repräsentation, bzw. zum inkongruenten Verhältnis von Referent, Signifikant und Signifikat, womit bildliches und textliches Repräsentationssystem in Analogie gesetzt wären. In Bezug auf ihren jeweiligen zeitlichen und methodischen Fokus ergänzen sich beide Veröffentlichungen ideal. Frédérique Aït-Touati und Stephen Gaukroger legen bei Garnier den schmalen Band Le Monde en images: Voir, représenter, savoir, de Descartes à Leibniz vor; bei Winter vereinen Evelyn Dueck und Nathalie Vuillemin im Sammelband „Der Augen Blödigkeit“: Sinnestäuschungen, Trugwahrnehmung und visuelle Epistemologie die Beiträge einer gleichnamigen Tagung an der Universität Neuchâtel. Das schon in den Herausgeberprofilen ablesbare interdisziplinäre Zusammengehen von Ideengeschichte, Wissensgeschichte und Literaturgeschichte zeugt von der gegenseitigen methodischen Kontamination, in der in den letzten zwei Jahrzehnten etwa das Interesse für das Erzählen in der Wissenschaft2 oder die fruchtbaren Fragestellungen der Wissenspoetik aufgekommen sind3 und überdies ein geweiteter Erzählbegriff geprägt wurde. Er integriert epistemische Erzählverfahren, ohne die Differenz von Fiktionalität und Faktualität einebnen zu müssen.4

Für eine Mediengeschichte des instrumentellen Sehens (Fernrohr und Mikroskop) sind in den letzten Jahren zentrale Arbeiten erschienen.5 Die beiden vorliegenden Bände zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich mit mehr oder weniger Abstand auf diese medienhistorischen Forschungen beziehen können, um ihrerseits die Veränderungen der Sehpraktiken und -gewohnheiten in einen stärker interdisziplinären Kontext zu stellen: Jenen der Bildrhetorik und der Mathematik zum einen, jenen der literarischen Fiktion zum anderen. Die Herausforderung besteht in der Eingrenzung des Themas: Dem ersten Band gereicht sein Fokus auf die Wissensgeschichte zum Vorteil, wobei die vier Kapitel in ihrer kreuzweisen Anordnung nicht immer schlüssig aufeinander folgen, sondern eher exemplarische, wenn auch präzise gefasste Ausschnitte zum Themenkomplex beisteuern. Der zweite Band definiert die fallaciae visus als Differenz von Naturgesetz und Seherwartung, schildert jedoch zugleich die Verfahren ästhetischer Täuschung als Mittel gesteigerter Illusion. In diesem Grenzbereich von Mimesis, Augentrug und Wahn machen einerseits die Abhängigkeit eines Begriffs des menschlichen Sehsinns von erkenntnistheoretischen Überlegungen bzw. von den neuen Sehgeräten, andererseits die widersprüchlichen Postulate eines epistemologischen Realismus bzw. einer heuristischen Überwindung des Nur-Sichtbaren das Untersuchungsfeld ausgesprochen komplex.

I. Das Legitimitätsproblem des Visuellen

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts kompensiert die Rhetorik zunehmend den Evidenzausfall einer Wissenschaft, deren aristotelische Prinzipien und scholastische Konventionen, allen voran jene der Demonstration, kritisch werden. Eines der Hauptinteressen von Le Monde en images besteht nun darin, Ausbildung und Anwendungsformen der Legitimationsformel „clare et distincte“ bei Descartes nachzuweisen bzw. ihre historischen Transformationen nachzuvollziehen, die allesamt dem Bemühen geschuldet sind, im weitesten Sinne optisch fundierte Beweisverfahren in der Wissenschaft zuzulassen. Schon mit Bacons epistemologischer Wende hatte sich der Fokus wissenschaftlicher Beglaubigung von der syllogistischen Demonstration hin zum Weg der Untersuchung verschoben; die Transparenz der Methode wurde dabei selbst zum Zuverlässigkeits- und Glaubwürdigkeitsnachweis.

Die erste Verwendung der Formel betrifft beim jungen Descartes nun aber die Beweiskraft der Bilder: Die rhetorische enargeia, bei Quintilian Strategie textlicher Überzeugung, wird hier im Sinne einer Technik des visuellen Vor-Augen-Stellens ganz wörtlich ausgelegt. In gleicher Weise wandelt sich die Naturwissenschaftsschreibung von einem Instrument der Überzeugung zu einem Gegenstand der Selbstüberzeugung: Sie hängt nun von der persuasiven Qualität der mitgegebenen Abbildungen ab, von ihrer Klarheit und Deutlichkeit.6 Zu diesem neuen Stellenwert der sichtbaren Repräsentationen aber hatte maßgeblich Kepler beigetragen, dessen 1604 formulierter Kritik an der traditionellen aristotelischen Optik zufolge sich das optische Bild nicht mehr dreidimensional im Kristallkörper des Auges einprägt, sondern vielmehr spiegelverkehrt auf die Fläche der Retina projiziert. Die Frage nach der Legitimität der Bilder ist damit eng an das Thema der Repräsentation geknüpft; sie bezieht ihre Dynamik aus einer Übertragung rhetorischer Charakteristika auf ein realistisches Bildprogramm.

Von den Möglichkeiten einer visuellen Mathesis

Die Einwände gegen eine Epistemologie des Klaren und Deutlichen sind jedoch weit verbreitet; Gassendi kritisiert, ihre Auslegung sei rein subjektiv. Daran ändert wenig, dass Descartes mit der Übertragung der Mathematik auf die physische Wirklichkeit in den Regulae einen der Debatte um die Abbildungen vergleichbaren zentralen Schritt in der Legitimierung des Visuellen unternimmt. Fraglich ist überdies, welche Unterdisziplin sich dazu am besten eignet: die Geometrie, die Arithmetik oder die Algebra. Die Autoren zeigen in ihrer Descartes-Lektüre, dass für den Philosophen der zwanziger Jahre der Repräsentationsschirm der Retina der Ort ist, an dem sowohl die Phänomene der Außenwelt als auch die geometrischen Formen der mathematischen Vorstellungen in gleicher Weise zweidimensional abgebildet werden. Dass sie klar und distinkt sind, legitimiert die mathematischen Visualisierungen und macht sie zu aussagekräftigen Beweisen. Doch diese Bevorzugung der Geometrie ist nicht von Dauer: Descartes befreit die mathematischen Operationen von den arithmetischen Zwängen, indem er nun Buchstaben als Variablen in Gleichungen einbettet. In deren systematischer Zusammenführung bekannter und unbekannter Terme aber entfaltet die Algebra eine Anschaulichkeit, in der sie sich der traditionellen Geometrie als deutlich überlegen erweist.

Nach 1628 jedoch wandelt sich der Gebrauch beider Kriterien nochmals grundlegend; von Markern der Beweisfähigkeit physischer Größen werden sie zu einer metaphysischen Chiffre des Unbezweifelbaren, d. h. einer intuitiven, unmittelbaren Erkenntnisfähigkeit. Klare und deutliche Ideen sind nun etwas, das Gott dem Menschen eingegeben hat. Die Attribute sind damit nur noch im metaphorischen Sinne visuell. Im Rahmen einer allgemeinen Epistemologie bezeichnen sie jetzt jegliche Form von Ideen, sensible (visuelle) Ideen sind hier zugleich mitumfasst.

Beweisfähigkeit des mikroskopischen Bildes

Ein vollständig unmetaphorischer Ansatz gelingt erst Robert Hooke, der mit seiner Micrographia von 1664 Fortschritt und Legitimität der Wissenschaft auf das Visuelle gründet und den entscheidenden Schritt von der reinen Hypotypose zum visuellen Beweis vornimmt. Ihm ist das dritte Kapitel des Bandes gewidmet. Fernrohr und Mikroskop zeigen den Wissenschaften des 17. Jahrhunderts die Dringlichkeit auf, für die instrumentengestützten Repräsentationen bisher unsichtbarer Nah- und Fernbereiche der Natur Beweisfähigkeit zu reklamieren. Hookes Leistung besteht nun darin, beide Gläser in Korrespondenz zu setzen, um zwischen beiden die Kontinuität wiederkehrender Texturen, Muster und Formen nachzuweisen: Über alle Brennweiten und Maßstäbe hinweg wird so eine von göttlicher Hand eingesetzte elementare Zeichenschrift lesbar, in der das Buch der Natur verfasst ist.

Hookes Neuerung ergibt sich vor allem aus einer strengen Auslegung der enargeia: Während Forscherkollegen wie Henry Power das Prinzip vor allem rhetorisch realisieren, will Hooke durch getreue Abbildungen die beobachteten Objekte lebendig machen. Jedes Detail muss mimetisch reproduziert werden, ehe auf einen Blick das ganze Objekt überschaut werden kann – ein Vorgehen, das nicht nur Prinzipen der Kartographie verinnerlicht, sondern zugleich, wie die Autoren mit Bezug auf Martin Kemp zeigen, aus der anatomischen Tradition eines Vesalius bzw. von der holländischen Stilllebenmalerei die Selbstrede der Details übernimmt und, darin auf Tycho Brahe und Kepler zurückgehend, durch die perspektivische Darstellung den Gegenständen zu naturnaher Lebendigkeit verhilft. Nur wenn die wirklichen Gegenstände als Tatsachen für sich selbst sprechen,7 bedarf die Wissenschaft keiner Fabeln mehr, kann die wissenschaftliche Imagination durch das konkrete image ersetzt werden, das seinem jeweiligen Betrachter zur eigenen Urteilsbildung vorgelegt wird.

Triumph der Algebra

In der Mathematik hingegen kann das Visuelle diesen Beweisstatus nicht durchsetzen. Das Problem bleibt, wie das vierte Kapitel zeigt, nicht nur auf Descartes beschränkt, der die Kriterien von Klarheit und Deutlichkeit nicht letztgültig mit seiner Analysis in Einklang zu bringen vermag und deshalb die mathematischen Operationen selbst mit einer demonstrativen Evidenz ausstattet. Auch für die Neuerung der Infinitesimalrechnung gilt dieser Vorbehalt dem Visuellen gegenüber. Bonaventura Cavalieris Versuch einer geometrischen Darstellung des Infinitesimalkalküls bleibt aufgrund mangelnder Abstraktionsmöglichkeiten ohne Einfluss. Überhaupt werden gegen Ende des Jahrhunderts mit Leibniz Klarheit und Deutlichkeit als Kriterien des Beweises hinfällig, ja als unnötige Einengungen der Disziplin empfunden: Gerade in Operationen mit fiktiven Termen erziele dagegen die Unendlichkeitsrechnung valide Ergebnisse. Erst diesen symbolischen Operationen verdanke die Mathematik entscheidende Wissensfortschritte, die von einer visuellen Versinnlichung behindert würden. Dieser Argumentation spielt auch die moralistische Entwertung des Bildes in die Hände, die Leibniz teilt: Menschliche Wahrnehmung sei defizitär, ihren Mangel lassen Fernglas und Mikroskop nur umso deutlicher zutage treten.

Die Auswahl der Themen und die Stringenz vor allem der Descartes-Lektüren zeugen von großer Souveränität und Klarheit der Darstellung. Anders als der Titel es ankündigt, verschafft der Band jedoch keinen komplexen Überblick über die visuelle Repräsentation im 17. Jahrhundert, sondern gewährt bloß ausschnitthafte, wenn auch signifikante Einsichten. Ein Passus über Malebranches okkasionalistischen Cartesianismus, mitverantwortlich für die selektive Rezeption Newtons in Frankreich und die anschließenden Newton Wars, gerät sehr kurz, auch vermisst der Leser spezifischere Ausführungen zu den zeitgenössischen Theorien des Lichts und ihrer jeweiligen Verbindung zum Repräsentationsbegriff.8 Schließlich weckt die prägnante These einer maßstabsübergreifenden Universalsemiotik bei Hooke mehr Neugier, als dass die Autoren sie explizit ausdeklinierten. Insgesamt bleibt der Eindruck eines erhellenden Buches, das eben aufgrund seiner Kürze und Unvollständigkeit zur eigenen Weiterlektüre inspiriert.

II. Mit den Augen der Literatur: Eine Poetik der Täuschung

Gerade Lucas Giossis Hypothese knüpft nun im zweiten Band Der Augen Blödigkeit an das zweite Kapitel des ersten an, indem sie die visuelle Täuschungserfahrung und die Entfesselung der wissenschaftlichen Spekulation in der rationalen Fabel in eine vielleicht etwas schematische, aber letztlich erhellende Kausalrelation stellt: Descartes’ Epistemologie einer fable du monde verstehe sich nicht als strategische Verschleierung aus Angst vor Verfolgung, sondern als Reaktion auf die Unzuverlässigkeit und geringe Reichweite der optischen Geräte. Auf der Basis jener fragmentierten Sinneserfahrungen, die der Mensch täglich von seiner Außenwelt macht – der Autor nennt sie aufgrund der ganz subjektiven Erfahrung der äußeren Phänomene die erste oder auch die sinnliche Fabel9 –, entwirft er die Welt als eine imaginäre Repräsentation neu. Diese eigentliche oder zweite Fabel führt eine Abstraktion, eine mechanische Funktionalität vor, die wiederum rückwirkend ihr Erklärungspotenzial auch für die sinnlich erfahrene Welt geltend macht, deren bereinigtes Bild sie liefert. Die vorgenommene Abstraktion, die bei Descartes zugleich eine Einpassung in die Korpuskularmechanik bedeutet, stellt beide Fabeln nicht nur in ein Analogieverhältnis; sie kontextualisiert den Befund zugleich mit anderen Feldern des Wissens und ermöglicht es, die Leerstellen des empirisch Erfahrbaren spekulativ zu erschließen.

Berechtigung zur visuellen Spekulation

Das 18. Jahrhundert wendet die Enttäuschung des 17. Jahrhunderts über die unvollständigen Repräsentationen der kosmologischen Ordnung und einen täuschungsanfälligen Sehsinn in einen heuristischen Optimismus, bei dem das Nur-Sinnliche in Richtung der wissenschaftlichen Spekulation überschritten wird. Die Wahrheit ist, wie die Prothesen von Fernrohr und Mikroskop bezeugt haben, verborgen; die Phänomene unterstehen, wo sie sich nicht gänzlich der Sichtbarkeit entziehen, einem generellen Täuschungsvorbehalt; das Auge dagegen erweist sich im Leistungsvergleich mit den neuen Geräten als anfälliges Instrument. Fontenelles Bestseller der Entretiens sur la pluralité des mondes hatte schon 1686 empfohlen, vom eigenen Sehen zu abstrahieren, um zur Wahrheit vorzudringen, d. h. weniger mit dem physischen Auge, sondern vor allem mit jenem der Vernunft zu schauen. Erika Thomalla – darin Aït-Touatis Publikation Contes de la lune (2011) mit einem deutschsprachigen Korpus aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehr quantitativ als qualitativ ergänzend – zeigt, wie parallel zur spekulativen Erschließung die Unsichtbarkeiten des Alls den Optimismus der Mondfahrer herausfordern. Die Literatur ermöglicht einer interessierten Leserschaft gleichsam die spekulative Erschließung des Universums; sie vermittelt Stand- und Blickpunkte, von denen aus sich die Einsicht in die göttliche Ordnung des Alls spielerisch herstellt und der Schock über die kosmologischen Neuerungen in der literarischen Fiktion abgefedert wird. Epistemologische bzw. rezeptionsbedingte Gründe einer deutschen Verspätung dieser astronomischen Literatur nennt die Autorin jedoch nicht.

Gerahmte Herausforderungen der menschlichen Urteilskraft

Das 17. Jahrhundert hält zumindest in begrenzten Diskursfeldern an einer Evidenz und Wahrheitsfähigkeit des Visuellen fest; sie stehen in dialektischer Beziehung zu einem Skeptizismus, der die Existenz der eingeborenen Ideen infrage stellt, wie nicht zuletzt die Debatte um das Molyneux-Problem zeigt, die noch das gesamte 18. Jahrhundert beschäftigen wird. Die sensualistische Wende und ihr Interesse für Sehfehler bergen dabei solange keine reale Gefahr für das Erkenntnissubjekt, als dessen Urteilsvermögen von den visuellen Ausfällen nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Indem die Widersprüche des Sichtbaren Anlässe für eine triumphale Syntheseleistung bieten, wird der ästhetische Genuss an ihnen zum Indiz einer neuen, positiven Anthropologie.10 Ambivalenzen und Koinzidenzen des Trompe-l’œil werden genau deshalb als lustvoll empfunden, weil ihre Künstlichkeit auf einen metafiktionalen oder semantischen Rahmen bezogen bleibt, weil Rahmenschau und Rahmenvergessenheit Fokalisierungen bilden, die das ästhetische Subjekt eigenmächtig vornimmt.11 Widersprüchliche Kookkurenzen und stereoskopische Effekte von Täuschungen sind nur dann sinnvoll deutbar, wenn sie als metaphorische Struktur aufgefasst werden. Genau in dieser Lesefähigkeit aber äußert sich der Stand des kundigen Betrachters im Projekt seiner Selbstaufklärung.

Diesem Prinzip folgend, weist Manuel Mühlbacher in einer subtilen Analyse der Lettre sur les aveugles sprachliche Trompe-l’œil-Effekte nach, die die inhaltlichen Ausführungen zum Spiegelmotiv auf der Ebene des Textes bzw. der Sprachreflexion wiederholen. Wie der Spiegel für den Blinden die Sinne in Widerspruch setzt, weil er einen Gegenstand lediglich als Bild reproduziert, ohne seine haptische Beschaffenheit mitzuliefern, ebenso führt die durch die Metapher erzielte Bedeutungsmehrung zu Sinninterferenzen und Widersprüchen im Bezeichnungsvorgang, und zwar sowohl für den Blinden als auch für den Sehenden. Dennoch wird Sinnkomplexität im doppelten Sinne bei Diderot zum Garanten eines „glücklichen Ausdrucks“, spannungsvoller Sinnproduktion und triumphaler Syntheseleistungen, und zwar je mehr Sinnesorgane an einer Erfahrung beteiligt sind. Monika Schmitz-Emans führt anhand der Vexierbilder in Hogarths Kupferstichen diese Interferenz von visueller und textlicher Metaphorizität exemplarisch vor: Täuschungseffekte durch optische Gleichzeitigkeiten, das Nebeneinander verschiedener Bildebenen sowie Schilder und Beschriftungen veranlassen den Interpreten Lichtenberg nicht nur zu launigen Ausdeutungen und kritischen Kommentaren, sondern sie ermuntern ihn zugleich, in Wortspielen Hogarths visuelle Mehrdeutigkeiten auf der Textebene eigenständig weiterzuführen.

Krise des Sehens

Inwiefern wären die Brüche im mimetischen Pakt der Literatur im 18. Jahrhundert mit der gesteigerten Sensibilität für die Fehleranfälligkeit des Sehens zu erklären, wie sie in der Romantik zur gegenseitigen Durchdringung bzw. zur Nivellierung von Halluzination und Realität führen wird? Claire Jaquier begründet diese poetologischen Neuerungen zunächst eher mit der Ausbildung des empfindsamen Stils und belegt sie am prägnanten Beispiel literarischer Blumenschilderungen. Hatte das an der Malerei geschulte Prinzip einer täuschenden Imitation der Natur, in der sich rhetorische und visuelle Elemente gemäß einem ut pictura poiesis gegenseitig verstärken, seit Beginn des 18. Jahrhunderts den Naturalismus der bukolischen Literatur geprägt, so wird die zweite Jahrhunderthälfte die zu literarischen Schablonen konventionalisierten Beschreibungen aufgeben. Mit der romantischen Krise, in der der Künstler zum autonomen Schöpfer und das empfindende Subjekt zum rezeptiven Zentrum jeglicher Naturschilderung wird, werden Blumen nun zum Spiegel seelischer Zustände.

Doch nicht erst der Sensualismus, bereits eine skeptische Kritik an rationalistischen bzw. idealistischen Transparenzforderungen hatte die Täuschungsanfälligkeit des menschlichen Blickes im Rahmen einer materialistischen Anthropologie produktiv gemacht. Das zeigt Cécile Lambert anhand der Schriften La Mettries über das Auge. Gleichsam als Nebeneffekt seines Beharrens auf dem ganzheitlichen bzw. subjektiven Charakter der Sinneserfahrungen sind bereits in seinem Traité du vertige (1737) die Nachtseiten, die Grenzerfahrungen, Augentäuschungen und Halluzinationen nicht mehr ausschließlich pathologisch bedingt. Vielmehr ist ein störungsfreies Sehen nur noch graduell erreichbar, erweist sich wie später bei den Romantikern die Scheidelinie zwischen Wahrheit und Illusion als durchlässig.

Die zweite Jahrhunderthälfte verschärft diese Skepsis an der Wahrheitsfähigkeit des Visuellen noch. Auf das Täuschungsproblem im Sinne eines Winckelmann’schen Idealismus bzw. Schillers Projekt einer ästhetischen Vervollkommnung des Menschen zufolge mit einer Entpersönlichung des Sehens zu reagieren, stellt für die Zeitgenossen Goethe und Wieland keine Option dar. Deshalb sind die späten Schweizer Briefe, in denen Goethe seinen Werther zugleich nochmals zu Wort kommen lässt und widerlegt, als parodistische Reaktion auf jene Sublimationsanstrengungen zu werten. Stattdessen plädiert Goethe, wie Sonja Klein in schlüssiger Argumentation nachweist, für die ganzheitliche Einbettung von Erkenntnissubjekt und Sehgegenstand in die eine Natur bzw. für die Einheit von geistigem und körperlichem Auge.12 Auch Wieland nimmt die Gestalt des körperfeindlichen Schwärmers aufs Korn, sein Agathon versteht sich, das zeigt Ulrike Schiefelbein, als eine Schwärmerkur. Denn die platonische Askese wird nicht zuletzt schon dadurch moralisch mehrdeutig, weil die Tugendhaftigkeit eine erotische Affizierbarkeit zumindest voraussetzt, um sich von ihr distanzieren zu können. Wielands Romantext entlarvt sexuell stimulierende Szenerien deshalb als Alibi für Exerzitien der Enthaltsamkeit, nicht ohne sie jedoch dem Leser in aller Ausführlichkeit darzubieten. So zielt der Roman auf den philisterhaften Idealismus des zeitgenössischen Publikums und bezieht durch ironische Distanznahmen Stellung in der zeitgenössischen Debatte um die Gefahren des identifikatorischen Lesens.

Literatur wird zum Ort des Trugmotivs

Ein quantitativer Schwerpunkt des Bandes liegt schließlich bei Beispielen romantischer Dichtung; hier wird das Motiv des halluzinierenden Sehens topisch. Christoph Gschwind liefert dabei für mehrere Beiträge den geistesgeschichtlichen Horizont: Mit Bezug auf die ästhetischen Theorien Baumgartens, Mendelssohns, Bürgers, Sulzers und Tiecks nimmt er die produktions- bzw. rezeptionsästhetischen Wirkungen der mimetischen Illusion in den Blick, und dies mit einem besonderen Interesse für den Paradigmenwechsel zwischen der Ästhetik der Aufklärung und dem Erkenntnismodell der Romantik. Die selbstbestimmte Rahmenvergessenheit weicht in der Romantik einer unwillkürlichen Konvergenz von Wirklichkeit und Illusion; zugleich aber setzt die neue Transparenz der Literatur für ihre narratologischen Verfahren die geschilderten Sachverhalte einem Effekt der Desillusionierung aus. Sie fördert die Defizite der ästhetischen Fiktion zutage, eine überkomplexe Wirklichkeit adäquat abbilden zu können.

Diese subjektivistische bzw. transzendentale Wende im Sehdiskurs illustriert das Motiv der Blickumkehr, des nach innen gerichteten Fernrohrs. Sabine Haupt verfolgt es in seinen Anklängen bei Casanova und Leonhard Euler, schließlich in Texten von Jean Paul und Ludwig Tieck. Sie zeigt, wie das Teleskop zur Metapher der Innenschau, zum Instrument bei der Erkundung seelischer Unsichtbarkeiten wird. Wie es sich dabei für phantastische Einbildungen produktiv erweist, wächst zugleich das Bewusstsein für die Störanfälligkeit der Wahrnehmungen. Hier stellt sich heraus: Das Auge ist keine Kamera mehr, es bettet sich in ein Gefüge von körperseelischen Interdependenzen ein. Zu fragen wäre gewesen, inwiefern allein schon in der Metaphorisierung des Fernrohrs das Indiz für eine generelle Unzuverlässigkeit des Visuellen anzusehen ist; bereits in Fontenelles Dialogues des morts (1683) hatte ein fiktionaler Galilei davor gewarnt, dass das Versprechen zukünftiger Sichtbarkeiten durch das Sehrohr zugleich mit einer Entwertung des gegenwärtigen Wissensstands einhergehe, dessen Gestrigkeit in der Erwartung kommender, noch subtilerer Einblicke immer schon vorweggenommen sei.13

Im Kontext der romantischen Wende aber werden um 1800 nicht zuletzt die zentralen Topoi des wissenschaftlichen Diskurses radikal hinterfragt. Jean Paul etwa ruft jene metaphysischen Erwartungen, die sich einst mit dem Molyneux-Problem verbanden, nur mehr in parodistischer Verzerrung auf – ganz analog zur nihilistischen Ausleuchtung der Eschatologie, mit der die tradierten Jenseitsvisionen in Trug- und Zerrbilder umschlagen. Die prekäre Verlässlichkeit der visuellen Wahrnehmung nämlich zersetzt hier, wie Sabine Eickenrodt zeigt, nicht nur die arbiträre Differenz von Wahrheit und Irrtum, sie nivelliert auch das Verhältnis von Wirklichkeit und Theater vollends: Das ganze Leben erscheint dann als ein Simulakrum – als ein Spiegel, in dem physische Wirklichkeit und Halluzination verschwimmen. Die Autorin analysiert dieses Motiv am Beispiel des Lambert’schen Organons (1764), insbesondere am zentralen Begriff des Scheins, dessen physikalische Attribute nun den graduellen metaphysischen Abstand des Vorgestellten oder Wahrgenommenen vom Wahren beschreiben. In ihm konvergieren Perzeption und Intuition zu einer universellen Erfahrung. Thomas Boyken führt diese Ambivalenz des Visuellen bei E. T. A. Hoffmann auf einen Vulgärkantianismus zurück. Die geschilderten Gegenstände ent- und bestehen nun ausschließlich in der Perspektive der Protagonisten; die nur noch als subjektive Erscheinung gegebene Wirklichkeit versteht sich daher immer schon als Täuschung.

Die Stärken des Bandes bilden die vielfach überzeugenden literarischen Stichproben, die sich als illustrierende Elemente für eine Literaturgeschichte der optischen Täuschung empfehlen. Schwächen entstehen vor allem dann, wenn die ideengeschichtlichen und wissenspoetischen Zusammenhänge zugunsten der Ausbreitung eines spezifischen Materials verblassen, so am augenfälligsten vielleicht in den Beiträgen zur Visualität des Schattens bei Chamisso oder zu einer literarisch vermittelten Kulturgeschichte der Brille im 18. Jahrhundert. Auch anderen Analysen gelingt eine Einbettung der textlichen Befunde in den großzügigeren ideengeschichtlichen Horizont, den Evelyn Duecks sehr deskriptiv gehaltene Einleitung aufspannt, bisweilen nur graduell; sie bleibt letztlich dem Leser überlassen. Zudem beruft sich der Band ein wenig diffus auf eine „europäische Literatur“, was dazu führt, dass sich einige der Autoren zwar zugleich auf französisch- oder deutschsprachige, gelegentlich auch englischsprachige Werke beziehen, ohne jedoch die Rezeptionswege präzise nachzuzeichnen.

Wie ein blinder Fleck der von beiden Publikationen beschriebenen wahrnehmungsgeschichtlichen Entwicklung visueller Repräsentationen bzw. Täuschungen nimmt sich schließlich der Begriff der Objektivität aus; ihr wesentliches Merkmal besteht nun gerade in der Aperspektivität.14 Für die literatur- und geistesgeschichtlichen Einzeldarstellungen hätte der Term die Rolle eines zentralen Fluchtpunkts übernehmen können: Das Ringen um die Praktiken der Herstellung wissenschaftlicher Bilder im 19. Jahrhundert wäre dann einerseits als die Verlängerungen des Legitimitätsdiskurses um das menschliche Sehen bzw. seine Repräsentationen sowie als Konsequenz aus den Normierungsbestrebungen des instrumentellen Sehens der beiden voraufgehenden Jahrhunderte aufzufassen gewesen, andererseits zugleich als Aneignung eines Objektivitätsbegriffs, der zuvor in der ästhetischen und moralischen Theoriebildung Gestalt angenommen hatte. Das reichhaltige, größtenteils erhellende Material hätte sich so nach zwei Seiten hin verankert, nicht allein in der neuzeitlichen Krise des Sehens, die die technischen Erweiterungen des menschlichen Auges auslösen.

- Zu dieser Funktionalität vgl. Hans Blumenberg, „Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik“ [1971], in ders., Wirklichkeiten, in denen wir leben (Stuttgart: Reclam, 1981), 104–36.↩

- Dafür beispielhaft die Arbeiten Shapins und Dears zu Boyle: Steven Shapin, „Pump and Circumstance: Robert Boyle’s Literary Technology“, Social Studies of Science 14 (1984): 487–94; Peter Dear, „Totius in verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society“, Isis 76 (1985): 145–61; siehe auch Fernand Hallyn, La Structure poétique du monde: Copernic, Kepler (Paris: Seuil, 1987), 9–36; Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society (Cambridge: Harvard University Press, 1987), 21–62; Christian Licoppe, La Formation der la pratique scientifique: le Discours de l’expérience en France et en Angleterre (1630–1820) (Paris: La Découverte, 1996), 53–87. Elisabeth Pernkauf, „‚Die Natur ist eine Fabel‘: Narrative und Naturwissenschaften“, in Kultur – Wissen – Narration: Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kulturwissenschaften, hrsg. von Alexandra Strohmaier (Bielefeld: Transcript, 2013), 323–43.↩

- Vgl. dazu Joseph Vogl, „Einleitung“, in Poetologien des Wissens um 1800, hrsg. von Joseph Vogl (München: Fink, 1999), 7–16. Einen Überblick der Debatten zum Verhältnis von Literatur und Wissen liefert der Sammelband Literatur und Wissen: theoretisch- methodische Zugänge, hrsg. von Tilmann Köppe (Berlin und New York: De Gruyter, 2010).↩

- Christina Brandt, „Wissenschaftserzählungen: narrative Strukturen im naturwissenschaftlichen Diskurs“, in Wirklichkeitserzählungen: Felder, Formen und Funktionen nicht-literarischen Erzählens, hrsg. von Christian Klein und Matías Martínez (Stuttgart: Metzler, 2009), 81–109; Erzählen in den Wissenschaften: Positionen, Probleme, Perspektiven, hrsg. von Balz Engler, (Fribourg: Academic Press, 2010); Albrecht Koschorke, Wahrheit und Erfindung: Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie (Frankfurt a. M.: Fischer, 2012).↩

- Siehe z. B. Philippe Hamou, La Mutation du visible: essai sur la portée épistémologique des instruments d’optique au xviie siècle (Lille: Presses Universitaires du Septentrion, 2001); Jutta Schickore, Microscope and the Eye: A History of Reflections, 1740–1870 (Chicago: University of Chicago Press, 2007); Marc Ratcliff, The Quest for the Invisible: Microscopy in the Enlightenment (London und New York: Ashgate, 2009); Joseph Vogl, „Medien-Werden: Galileis Fernrohr“, in Mediale Historiographien, hrsg. von Lorenz Engel und Joseph Vogl (Weimar: Universitätsverlag, 2001), 115–23; Jan Henrik Witthaus, Fernrohr und Rhetorik: Strategien der Evidenz von Fontenelle bis La Bruyère (Heidelberg: Winter, 2005); Florian Welle, Der irdische Blick durch das Fernrohr: literarische Wahrnehmungsexperimente vom 17. bis zum 20. Jahrhundert (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2009).↩

- Wohl den sprachlichen Hürden ist es vorzuwerfen, dass die Autoren sich in ihren medientheoretischen Ausführungen nicht auf Claus Zittels bahnbrechende Studie zu Descartes’ Abbildungen berufen: Theatrum philosophicum: Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft (Berlin: Akademie Verlag, 2009).↩

- Diese Selbstrede der wissenschaftlichen Fakten entsteht, wie Barbara Shapiro gezeigt hat, in England durch die Übernahme von Bezeugungs- und Beglaubigungspraktiken aus der Rechtsprechung, A Culture of Fact: England, 1550–1720 (Ithaca und London: Cornell University Press, 2000). Diese festigen die durch den sozialen Rang des Wissenschaftlers, durch instrumentelle Normierung bzw. durch Gelehrtenkreise bestätigte Glaubwürdigkeit der Tatsachen. Für diesen Hinweis danke ich Reto Rössler, Flensburg.↩

- Vgl. dazu: Lichtgefüge des 17. Jahrhunderts: Rembrandt und Vermeer, Leibniz und Spinoza, hrsg. von Caroline Bohlmann, Thomas Fink und Philipp Weiss (München: Fink, 2008).↩

- Hier ist zu fragen, ob ein solcher Konstruktivismus nicht etwas zu leichtfertig an Descartes herangetragen wird, der ja, so indirekt die Außenwelt wahrzunehmen sein mag, dem Erkannten immerhin den Status der Objektivität bescheinigt – freilich einer Objektivität, die mit dem heutigen Begriff noch nichts gemein hat. Wie die Prinzipien (I, § 30, 33) bestätigt die sechste Meditation die Zuverlässigkeit der Sinneserfahrungen und erklärt Sinnestäuschungen lediglich mit einer mangelhaften Prüfung. Vgl. dazu Med. VI, § 7, § 10, § 24.↩

- An dieser Stelle dockt ein weiterer kürzlich erschienener Sammelband zum Thema der Sinnestäuschungen an, in dem Werner Wolf auf die Schlüsselrolle von Corneilles L’Illusion comique (1636) als „Sehanleitung“ für eine ästhetisch gewordene Sinnestäuschung hinweist. Die überfordernde Erfahrung sinnlicher und inhaltlicher Ambivalenz schlägt hier um in eine Metareflexion über die Bedingungen künstlerisch repräsentierter Wirklichkeit. Vgl. ders., „Von magischer Täuschung zu ästhetischer Illusion: Pierre Corneilles L’illusion comique als ,Schwellentext‘“, in Kunst der Täuschung – Art of Deception: über Status und Bedeutung von ästhetischer und dämonischer Illusion in der Frühen Neuzeit (1400–1700) in Italien und Frankreich, hrsg. von Kirsten Dickhaut (Wiesbaden: Harrassowitz, 2016), 397–421. Der reichhaltige Band entwirft für die Frühe Neuzeit eine Geschichte der Sinnestäuschungen als dämonische Interventionen, wie sie auf Augustinus bzw. auf die scholastische Tradition zurückgehen – im Unterschied zu den beiden hier besprochenen Werken, die sich vornehmlich mit dem Verhältnis von Literatur und einer Epistemologie des Sehens befassen.↩

- August Langens bewährte Terminologie hätte hier zur Deutlichkeit der Analysen vielfach beigetragen. Er entwickelt sein Prinzip des Parallelsehens, dessen Wesensmerkmale Kontrast und Zusammenschau sind, explizit am Beispiel des Kupferstichs; die Verfahren der Entrahmung nutzt er darüber hinaus, um die Illusionswirkungen des Theaters, poetologische Gattungsmischungen und den interdisziplinären Übertrag rhetorischer Verfahren zu erläutern, vgl. dazu ders., Anschauungsformen in der deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts: Rahmenschau und Rationalismus (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965 [1931]).↩

- Allenfalls erahnbar bleibt, inwieweit hier eine sublimierende Bannung des Körpers und eine Verengung des sinnlichen Erlebens auf das Auge in ihre Schranken gewiesen werden; im Phaidros hatten sie einen eklatanten Bruch innerhalb der abendländischen Kultur markiert. Vgl. dazu Hartmut Böhme, Natur und Subjekt (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988), 221–6.↩

- Vgl. dazu Fernand Hallyn, Les Structures rhétoriques de la science: de Kepler à Maxwell (Paris: Seuil, 2004), 81 ff.; Hans Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Bd. III (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981), 727.↩

- Vgl. Lorraine Daston, „Objektivität und die Flucht aus der Perspektive“, in dies., Wunder, Tatsachen und Beweise: zur Geschichte der Rationalität (Frankfurt a. M.: Fischer, 22003), 127–55; Lorraine Daston und Peter Galison: Objektivität (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007).↩

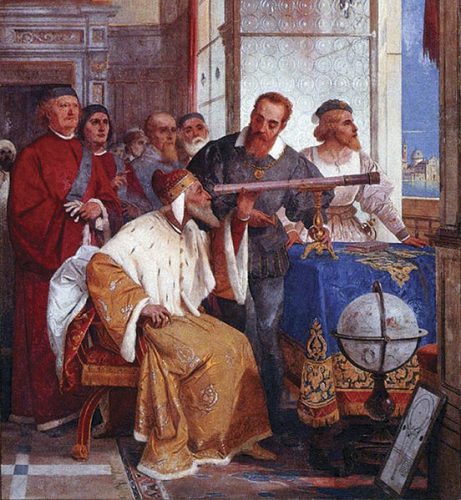

Ill.: Giuseppe Bertini (1825–1898), Galileo Galilei che mostra l’utilizzo del cannocchiale al Doge di Venezia